凝血因子缺乏的患者,一定有出血的表現嗎?或者說,凝血因子缺乏的患者,出血風險肯定是增加的嗎?這種思維定勢要不得!

案例經過

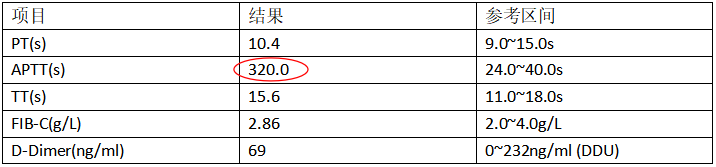

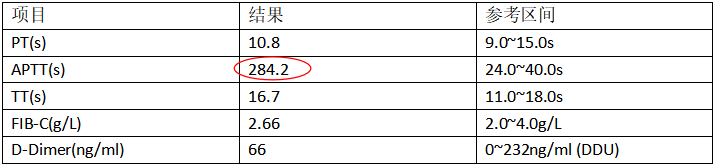

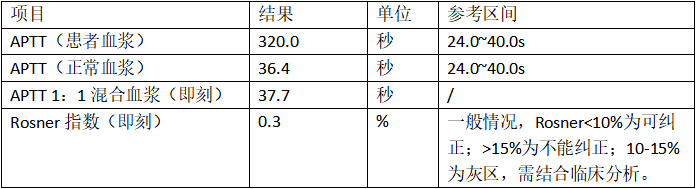

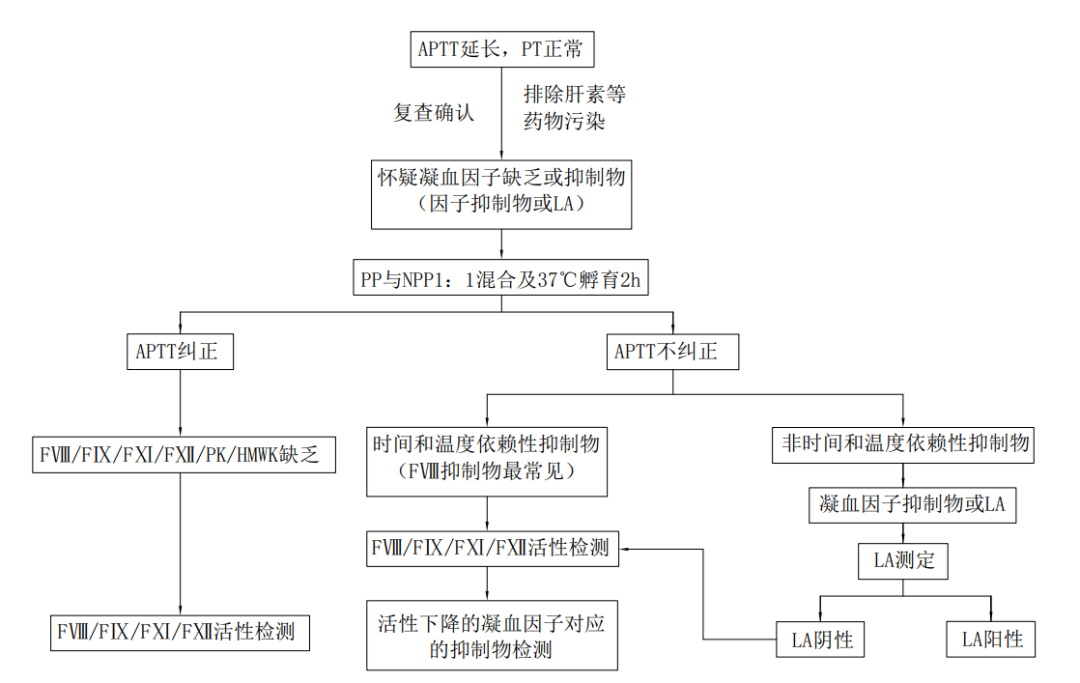

查看患者信息,女,51歲,此次因“檢查發現宮腔異常回聲8天”入院,考慮子宮內膜息肉,擬行息肉切除術。與臨床醫生進行簡單溝通,了解到患者一般情況良好,全身并無出血表現,既往亦無出血史,故讓臨床醫生再次送檢一管血復查。兩次結果都顯示APTT明顯延長為危急值,PT、TT、FIB-C、D-Dimer均正常。對于這種單獨APTT延長的患者,實驗室給患者做了APTT糾正試驗,結果如下:即刻APTT糾正試驗顯示:患者血漿被正常混合血漿糾正,提示患者APTT延長的原因為內源性凝血途徑因子缺乏。

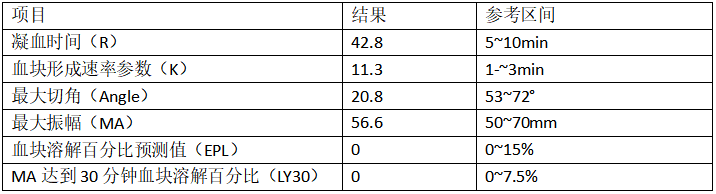

同時臨床醫生也給患者送檢了一個血栓彈力圖試驗,結果如下:綜合以上結果,實驗室考慮患者內源性凝血途徑因子缺乏。

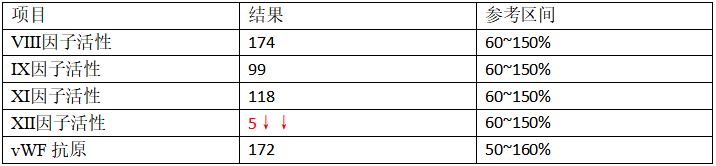

患者無出血的表現,無出血史,并且無出血家族史,月經量正常,采血針眼處可正常凝固,血常規、肝功能、腎功能均正常。追問病史:患者無服用抗凝藥物、藥酒、保健品等。懷疑患者是接觸因子缺乏,即凝血因子Ⅻ、或PK(激肽釋放酶原)、或HMWK(高分子量激肽原)缺乏。遂將患者血漿進行內源性途徑凝血因子活性及血管性血友病因子(vWF)抗原檢測,結果顯示:患者APTT延長的原因終于找到:“凝血因子Ⅻ缺乏癥”。Ⅻ因子缺乏的患者一般無明顯出血表現,僅表現為APTT延長,多為術前、有創操作前偶然發現[1]。由于外源性凝血途徑是體內凝血激活的主要途徑,而由接觸系統啟動的內源性凝血途徑在體內凝血過程中不發揮主要作用;同時,外源性凝血途徑激活形成的Ⅶ-TF復合物也能激活內源性途徑的凝血因子Ⅺ,從而導致凝血激活,單純凝血因子Ⅻ缺乏對體內的凝血過程無明顯影響,所以此類患者一般無出血傾向[2]。相反,有文獻報道,凝血因子Ⅻ缺乏與血栓形成有關[3]。但因子Ⅻ缺乏與血栓的關系,目前尚無定論。由于手術前患者的凝血因子結果未出,術中出血風險無法預估,故臨床醫生經驗性地輸注了新鮮冰凍血漿600mL糾正凝血功能紊亂。術前復查APTT明顯縮短,為42.3秒,復查TEG顯示R值、K值、Angel全恢復正常。行手術“宮腔鏡下診斷性刮宮+子宮內膜息肉電切術+宮頸管息肉摘除術”過程順利,術中出血約20mL,未輸血。術后患者一般情況良好,傷口未出血。

單獨APTT延長的患者,一定要做糾正試驗,初步篩查APTT延長的原因是由于凝血因子活性減低還是因為有抑制物的存在。

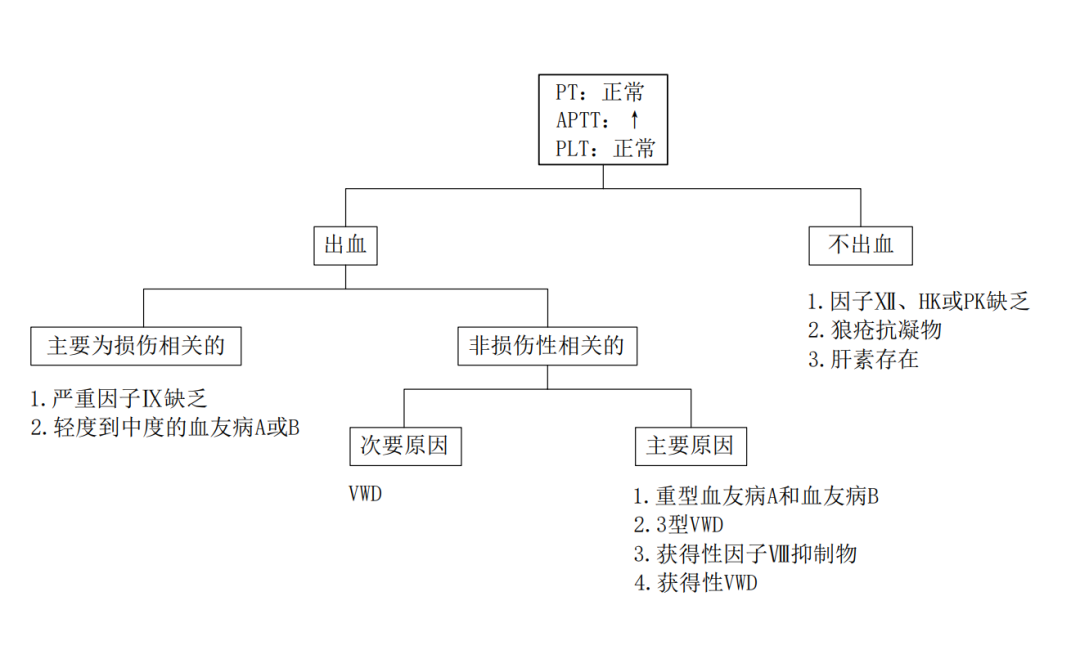

內源性凝血因子缺乏的患者,不一定有出血的表現。一般無出血表現的凝血因子缺乏,首先考慮因子Ⅻ、或PK、或HMWK缺乏。

這種無明顯獲得性因素的凝血因子Ⅻ缺乏在臨床上不常見,需要去積累救治這些患者時的經驗,比如:輸血漿的必要性,以及關注這些患者的出血、血栓的風險。

凝血因子Ⅻ缺乏癥是在1955年首先被報道,因患者名叫John Hageman,也有稱Hageman因子。凝血因子Ⅻ缺陷通常是常染色體隱性遺傳,但也有常染色體顯性遺傳的報道。因子Ⅻ缺乏無出血表現,這與大家熟知的血友病(凝血因子Ⅷ、Ⅸ缺乏)不同。凝血因子Ⅻ缺乏患者APTT檢測一般都大于100秒,用新鮮正常血漿可以糾正。其確診需檢測因子Ⅻ活性,一期法小于50%。比較一致的看法是,若純合子或雙雜合子遺傳可使因子Ⅻ活性下降至5%以下,而雜合子型或基因點突變一般在10~50%。因子Ⅻ缺乏的分子水平報道日漸增多,表型檢測表明,通常因子Ⅻ缺乏者,都伴有FDP和D-二聚體水平與血栓性疾病不相稱的偏低或纖溶酶原水平正常或缺乏應有的波動。因子Ⅻ與血栓的關系還有待更多的研究。(注:PP:患者血漿;NPP:正常混合血漿;LA:狼瘡抗凝物;PK:激肽釋放酶原;HMWK:高分子量激肽原)附圖2:APTT延長、PT正常、血小板正常的臨床分析思路圖[5](注:HK:高分子量激肽原;PK:激肽釋放酶原;VWD:血管性血友病)

[1]李家增,王鴻利,王兆鉞,等. 血栓與出血的診斷及治療[M].第1版.上海:上海科技教育出版社,2003:145-150.[2]殷雨梅, 白潔, 李芳, 等. 1例凝血因子Ⅻ缺乏癥個案分析并文獻復習[J].檢驗醫學與臨床,2020,17(15):2264-2266.[3]Chaudhry LA, El-Sadek WYM, Chaudhry GA, et al. Factor Ⅻ (Hageman Factor) Deficiency: a rare harbinger of life threatening complications [J]. Pan Afr Med J. 2019 May 21: 33-39.[4]中國研究型醫院學會血栓與止血專委會. 活化部分凝血活酶時間延長混合血漿糾正試驗操作流程及結果解讀中國專家共識[J]. 中華檢驗醫學雜志,2021,44(8):690-696.[5] Kaushansky主編, 陳竺主譯. 威廉姆斯血液學[M].第8版.北京:人民衛生出版社,2011:1752