警醒!浙江一知名大三甲醫院被立案調查

醫生為什么不愿意在病歷上寫死亡?

家屬投訴,希望追責醫生

這是一個值得所有醫院深思、警醒的案例!

近日,溫州市衛健委在“浙江省民呼我為”平臺回應了一起投訴,引發關注。

4月11日,有網友在“民為我呼”平臺投訴表示:希望相關部門依法查出溫州醫科大學附屬第一醫院的醫生孫某某,并為患者的死亡后果承擔全部法律責任。

據悉,患者吳某某66歲,今年2月20日在溫州醫科大學附屬第一醫院肝膽胰外科做了腹腔鏡下膽囊切除手術,當時做手術的是該科室的副主任醫師孫某某。

2023年3月16日至3月22日,患者繼續在該科室住院治療。

3月22日,患者吳某某在即將出院之際,呼吸、心跳停止,醫院搶救無效后離世。孫醫生告知家屬,患者是突發的呼吸、心跳停止,這種情況很有可能是肺栓塞,根本來不及轉移搶救。

但家屬事后發現病歷被偽造了,因為醫生在出院記錄中寫的是,在患者病危情況下,患者家屬主動要求出院。

家屬表示,患者在醫院時已經死亡了,并非是病危主動要求出院。醫生孫某某枉顧患者已經死亡的事實,捏造患者病危的出院記錄,是想逃避法律責任。

家屬認為,當時患者從呼吸不暢到心臟驟停,死亡的時間段全都在病房就地搶救,期間沒有恢復心跳、呼吸的情況,不存在病危出院的可能。患者死因不明,醫生卻引導家屬出院辦理死者的后事,可以隱瞞、回避患者的死因,致使患者及患者家屬受到巨大傷害。

醫生是在醫患雙方都不確定患者死因的情況下引導家屬辦理出院的,當時有沒有考慮過家屬對醫院認定的死因存疑?如果考慮了,那就是主觀上的刻意以隱瞞、回避患者的死因;如果沒有,那就是存在明顯的過錯,應當對受害人的死亡后果承擔全部責任。

衛健委回應

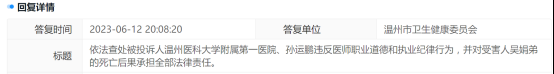

6月12日,溫州市衛健委回應了這起投訴。

一:予以立案調查

經查,3月22日上午8時45分左右,患者如廁摔倒后出現血氧飽和度下降及心肺驟停,經心肺復蘇持續搶救,患者生命體征未恢復,最終搶救無效死亡,但院方并未宣布臨床死亡,為患者辦理自動出院并在出院記錄記載家屬要求出院,予以簽字后結賬出院。

溫州市衛健委認為,上述的情況和事實不符,溫州醫科大學附屬第一醫院涉嫌偽造病歷,予以立案調查。

二:建議申請醫療損害鑒定或醫療事故技術鑒定進一步明確

關于醫院未提供患者死因討論記錄的問題,調查表明:3月23日,患者經治科室組織專家進行討論,形成《死亡病例討論記錄》,因患者未在醫院宣布臨床死亡,故上述討論內容該院未作為病歷資料提供給患者家屬,溫州市衛健委會督促醫院提供。

對于院方的治療活動是否造成醫療過錯或醫療責任,家屬可申請醫療損害鑒定或醫療事故技術鑒定進一步明確。

事發后,有網友發表了自己的看法:

網友一:感覺事情不簡單,謹慎吃瓜,搞不好是家屬在搞鬼,一般來說醫院這種搶救沒必要造假,尤其是這種三甲教學醫院,感覺可能有貓膩…

網友二:因為當日出院,可能出院已經提前寫好了,而病人突然死亡;看電腦后臺創建出院記錄的時間點就明白了。

.......

也有網友提出自己心中的疑問:為什么醫院要偽造病歷,在這樣操作之前沒先和家屬達成一致嗎?

為什么醫生不明確告知患者“在院死亡”?

對于上述情況,身為醫學博士的執業律師林楚偉早年就在自己的文章中提到,患者在醫院“未死亡”是一個普遍現象,并非個例。

據醫法匯張勇律師表示,醫院此舉其實是在規避醫療損害責任。

首先,如果患者是在家里死亡的,就不需要死亡原因診斷,沒有查明死亡原因就不能證明醫方有醫療行為的過錯,更不能證明死亡和醫療過錯有關。

其次,患者若不是在醫院死亡的,醫院就無需告知家屬尸檢,在沒有尸檢的情況下,鑒定機構大多不會受理醫療損害司法鑒定。

據醫法匯發布的《2022年全國醫療損害責任糾紛案件大數據報告》顯示,未鑒定、未尸檢是患方敗訴的主要原因,合計占比為50%。

也有業內人士表示,醫院這么做可能與考核死亡病歷的書寫有關。一般死亡病例的書寫都有嚴格的要求,也是病歷檢查的重點,如果死亡患者治療是否合理等。還要求組織專業人士,對死亡病例進行討論,寫死亡報告等。

此外,還與相關規定有一定的關系,比如“每在醫院死亡一個人,至少要搶救成功三個,死亡率高了要扣錢”。

為此,很多醫生怕麻煩、怕處罰、怕考核不愿意在病歷上如實寫“死亡”而是通過其它辦法回避。

針對此事,目前溫州市衛健委已展開調查,具體情況需等調查后方可得知,但涉事醫生肯定免不了被罰。

根據《醫師法》第五十六條規定:醫生在執業過程中,有隱匿、偽造、篡改或者擅自銷毀病歷等醫學文書及有關資料行為的,將由縣級以上人民政府衛生健康主管部門責令改正,給予警告,沒收違法所得,并處一萬元以上三萬元以下的罰款;情節嚴重的,責令暫停六個月以上一年以下執業活動直至吊銷醫師執業證書。

來 源 | 愛愛醫

版權歸原作者所有,轉載請備注來源

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

三明醫生平均年薪19.56萬!如何加快推進醫護編制、薪酬改革?國家衛健委回應

最新!醫生的平均年薪由改革前2011年的5.65萬增加到2023年的19....[詳細]

-

放開編制,這類醫生不受限!一省發布醫改重點:10項具體任務揭秘!

連續工作滿15年或累計工作滿25年且仍在崗的鄉鎮衛生院專業技術人員,在滿足...[詳細]