臨床研究進展:肝癌轉移復發

臨床相關的研究已發現腫瘤大小、數目、血管侵犯、播散灶等是肝癌重要的預后相關因素,但肝癌的復發轉移是影響遠期生存的重要因素,臨床根治性手術切除或肝臟移植術后超過70%的肝癌病人可以發生腫瘤復發或遠處轉移,高達90%以上的死亡因素與腫瘤轉移復發有關。而臨床實踐提示我們,單純肝癌大小、數目等常見的臨床病理特征無法精確預測腫瘤的復發轉移潛能,腫瘤的生物學特征可能是復發轉移中真正的關鍵因素。

既往的研究獲得大量與肝癌復發轉移有關的分子標記物,但由于復發轉移分子調控網絡的復雜性,單個分子標記物對肝癌復發轉移機制的詮釋及干預方面的價直有限。利用高通撤的芯片技術可以獲得大趕的分子信息,已發現了一些可以代表肝癌不同生物學行為的“分子標簽”,其中的一些關鍵基因、蛋白是后期研究的重點。近期,從微小RNA(microRNA)的研究來看,也發現有肝癌復發轉移特征性的miRNA的表達譜,這也進一步告訴我們:從基因的轉錄、轉錄后的調節及蛋白質的表達等各個方面,都參與對肝癌生物學特征的調控。

一、上皮—間質轉化

在肝癌轉移的起始階段,上皮—間質轉化(EMT)是腫瘤轉移“侵襲-轉移級聯反應”完成的基礎。“侵襲-轉移級聯反應(invasion-metaslasiscascade)”是指腫瘤轉移過程中腫瘤細胞通過局部浸潤、侵入血管、隨血液循環系統播散并在其中存活、移出血管、在新的部位定居并增殖等過程。

目前對腫瘤轉移過程比較清楚的是,在腫瘤轉移啟動時腫瘤細胞間必須先失黏附從原發灶脫離,然后借助與細胞外基質(extracellularmatrix,ECM)間連續的黏附、接觸和黏附解除中獲得移動的牽引力。然后,腫瘤細胞通過分泌基質金屬蛋白酶(matrixmelalloproteinases,MMPs)等降解、突破ECM和基底細胞層的屏障。進入血管后在血液循環中隨血流移動,克服血流剪切力的影響和逃避天然免疫的攻擊而存活,在遠處的靶器官和組織中被捕獲,移出血管、生存形成微轉移灶,最后重新啟動增殖程序形成臨床可以檢測到的轉移灶。在此過程中,腫瘤上皮-間質轉化是完成轉移過程的基礎及首要關鍵環節。

EMT指上皮細胞轉化為具有成纖維細胞或間質表型細胞的生物學過程。通過EMT,上皮細胞失去了細胞極性、與基底膜的黏附等上皮表型,獲得了較高的遷移與侵襲、抗凋亡和降解細胞外基質的能力等間質表型,這是腫瘤發生侵襲轉移的基礎。當細胞發生EMT時,會產生癌細胞生物學特性的改變和核異位現象,如上皮表型標志物E-鈣黏蛋白等逐漸喪失,而波形蛋白、N-鈣粘蛋白等間葉樣組織表型特征分子的表達上調,β-連環蛋白則發生從細胞膜轉位到細胞核的改變。EMT是上皮細胞來源的惡性腫瘤細胞獲得遷移和侵襲能力的重要生物學過程,腫瘤微環境中各種刺激可經多種信號途徑誘導這一過程,且各級信號通路蛋白形成非常復雜的網絡,導致EMT的持續進行。如成纖維細胞來源的生長因子,包括肝細胞生長因子(hepatocytegrowthfactor,HGF)、表皮生長因子(epidermalgrowthfactor,EGF)、成纖維細胞生長因子(fibroblastgrowthfactors,FGF)等,通過與其受體結合,激活受體酪氨酸激酶,誘導EMT發生。

我們的研究發現已CD151為核心的四跨膜網絡是調節EMT的關鍵信號通路,CD151是一種四跨膜蛋白,它與不同家族成員互相聚集,并與細胞表面跨膜蛋白如生長因子受體、整合索等形成功能復合物,即四跨膜網絡。此網絡內某一四跨膜蛋白表達改變對網絡內生長因子受體與整合索功能會產生重要影響,如在乳腺癌細胞中過表達CD151可上調整合素信號;而升高四跨膜蛋白CD82卻抑制整合素與生長因子受體信號。在肝癌細胞中過表達CD151,可上調整合素與肝細胞生長因子受體(c-Met).誘導肝癌細胞EMT的發生。免疫共沉淀聯合質譜分析還發現肝癌細胞中CD151可與多種整合索及生長因子受體形成復合物,促進肝癌轉移。

二、循環腫瘤細胞

轉移是一個多步驟、多環節的復雜過程,而在這一過程中循環腫瘤細胞(circulatingtumorcell,CTC)的存在扮演重要角色。CTC定義為源自原發灶或轉移灶的存在于外周循環中的腫瘤細胞,在正常人體內幾乎不存在。國際上多項臨床研究已表明CTC檢測應用于乳腺癌、結直腸癌、前列腺癌、肺癌等患者,不但能較傳統腫瘤標志物或影像學方法提前預警腫瘤轉移的發生,還能實現對抗腫瘤治療效果的實時監測并且能提供較準確的患者預后信息。我們初步研究利用目前較成熟的CTC檢測技術-CellSearchTM系統(FDA認證)來檢測肝癌患者外周血中CTC,結果表明65.85%的患者術前外周血中存在CTCoCTC數量不僅與腫瘤臨床特征(血管侵犯、腫瘤分化及術前AFP水平等)密切相關,還是一個獨立的HCC術后復發預測指標。因此,CTC可能在肝癌的術后轉移復發中發揮著重要作用。

越來越多的研究表明,腫瘤組織中存在著腫瘤干細胞(cancerstemcell,CSC),它們具有自我更新、多向分化、無限增殖、高致瘤及耐藥等特性,在腫瘤發生、發展、轉移及復發中起關鍵作用。每天有數以千計的腫瘤細胞脫離原發瘤進入循環血中,但并不是每個CTC都能成為轉移復發的“種子”。這除有環境(土壤)因素外,“種子”本身特性也決定著其能否在新環境中成功“殖民”。目前具有腫瘤干細胞特性的“肝癌干細胞樣細胞”已有許多成功分離的報道,而外周血中循環腫瘤干細胞(circulatingtumorstemcell,CTSC),如循環肝癌干細胞(circulatinglivercancerstemcell,CLCSC)的存在也初步被征實,相對于較成熟的CTC而言,CLCSC具有更強的成瘤、耐藥能力,從而成為肝癌轉移、復發的關鍵。

三、肝癌微環境

腫瘤微環境對肝癌復發轉移的影響研究也日漸深入。就癌細胞而言,間質可影響其從發生到轉移的全過程,對腫瘤起增強或抑制作用。就間質而言,腫瘤可導致其理化性質、成分、細胞因子構成等發生改變,形成一個盡可能有利于、甚至促進腫瘤生長的腫瘤微環境。近年來,在肝癌研究中,已有多項研究表明非腫瘤細胞成分的癌周組織基因特征表達譜可以預測肝癌的轉移復發,提示肝癌生長的微環境對轉移復發潛能有重要影響。我們還發現肝癌組織中調節性T淋巴細胞、巨噬細胞等參與肝癌轉移,是與預后相關的重要微環境因素。這些均提示腫瘤微環境可能才是真正干預的靶點。腫瘤千細胞也是微環境理論的重要組成部分。腫瘤干細胞具有自我更新的能力,能抵抗凋亡及藥物所致的損傷,在一定的微環境條件下能重新生長。

在臨床治療方面,由于肝細胞癌對傳統的化療,無論是單獨或聯合用藥,都非常耐受,因此必須發展新的治療模式。生物靶向治療與傳統化療的區別在于靶向藥物通過干擾調節腫瘤生長及侵襲信號通路中的關鍵分子來阻斷腫瘤細胞的生長及播散。靶向藥物索拉非尼(sorafenib)通過抑制腫瘤細胞增殖和血管生成,已是晚期肝癌標準化的療法之一。但已知肝癌的復發轉移是多步驟、多通路參與的復雜生物學行為,單靶點、單分子的干預研究可能無法有效阻止肝癌復發轉移的發生。多靶點干預,多種靶向藥物聯合,才可能有效預防肝癌復發轉移。中醫中藥在肝癌預防復發轉移方面也可能發揮重要作用。小復方“松友飲”已經在動物及體外實驗被證明證實有調節免疫、抑制腫瘤血管生成等作用,可以干預肝癌的復發,但仍需有臨床試驗來證實其確切療效。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

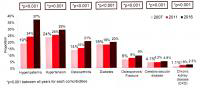

AASLD2018研究進展丨慢乙肝患者治療期間的腎臟安全管理

在新藥取得成功之前,應用口服核苷(酸)類似物(NA)治療慢性乙型肝炎(簡稱...[詳細]

-

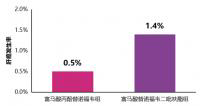

快訊丨TAF治療4年的肝細胞癌發生率低于TDF

5月17日,在第十屆全國疑難及重癥肝病大會上,我國香港大學司徒偉基教授交流...[詳細]