2018年版中國類風濕關節炎診療指南解讀

前言

類風濕關節炎(RA)是一種以侵蝕性關節炎為主要臨床表現的自身免疫病,可發生于任何年齡。RA 的全球發病率為 0.5%~1%,我國大陸地區發病率為 0.42%,男女患病比率約為1∶4。我國RA患者在病程1~5年、5~10 年、10~15 年及≥15 年的致殘率分別為 18.6%、43.5%、8.1%、61.3%。RA不僅造成患者身體機能、生活質量和社會參與度下降,也給患者家庭和社會帶來巨大的經濟負擔。

近年來,美國風濕病學會(ACR)、歐洲抗風濕病聯盟(EULAR)及亞太風濕病學學會聯盟(APLAR)等多個國際風濕病領域的學術組織分別制訂或修訂了各自的RA診療指南。國際RA指南的質量良莠不齊,推薦意見間常存在不一致性,并且極少納入有關中國人群的流行病學與臨床研究證據。為此,中華醫學會風濕病學分會按照循證臨床實踐指南制訂的方法和步驟,基于當前的最佳證據,結合臨床醫師的經驗,考慮我國患者的偏好與價值觀,平衡干預措施的利與弊,制訂了“2018中國類風濕關節炎診療指南”。

本文是對該指南分析解讀,供同行學習。

推薦意見一

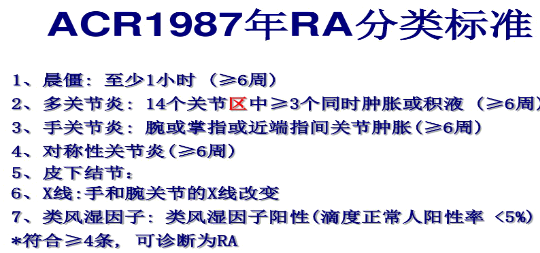

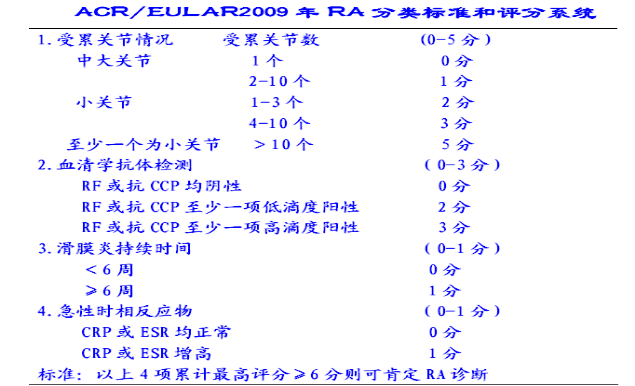

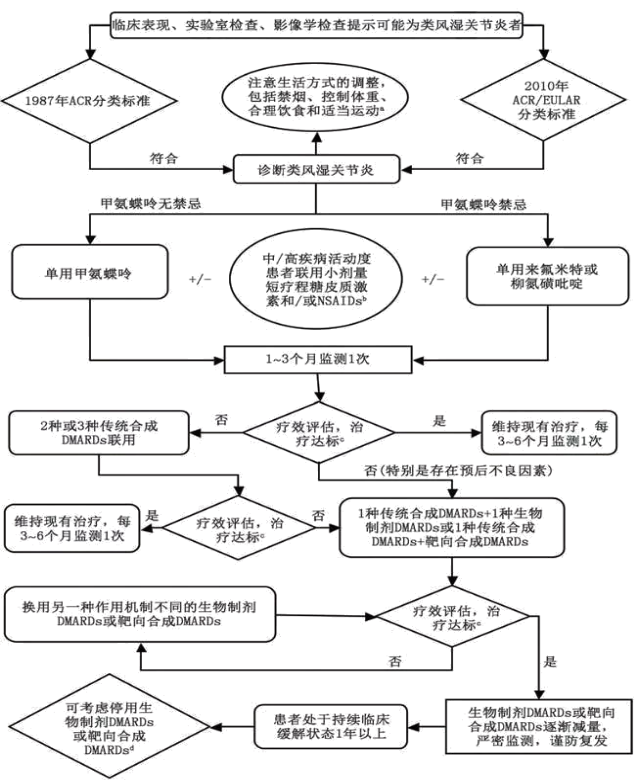

RA的早期診斷對治療和預后影響重大,臨床醫師需結合患者的臨床表現、實驗室和影像學檢查做出診斷(1A)。建議臨床醫師使用1987年ACR發布的RA分類標準與2010年ACR/EULAR發布的RA分類標準做出診斷(2B)。

意見描述:調查顯示,我國RA患者從出現典型的多關節腫痛及晨僵等癥狀至確診為RA的中位時間長達6個月,25%的RA患者經1年以上才能確診。診斷時機將直接影響患者的治療效果與預后。早期診斷需根據患者的臨床表現,結合實驗室和影像學檢查結果。目前國際上有兩種分類標準來幫助診斷RA,1987年ACR的分類標準,其敏感度為39.1%,特異度為 92.4%;2010年ACR/EULAR發布的分類標準,其敏感度為72.3%,特異度為83.2%。1987年和2010年的分類標準在敏感度和特異度方面各有優勢,臨床醫師可同時參考,結合我國患者的具體情況,對RA做出準確診斷。

個人解讀:對于風濕性疾病,越早診斷、越早治療,預后越好;需要通過臨床癥狀、結合影像學指標(關節彩超、X片、核磁共振以及CT等)以及實驗室指標(血沉、C反應蛋白、類風濕因子以及抗CCP抗體等),盡量早期診斷,早期治療干預,讓患者獲得更好的治療效果。

推薦意見二

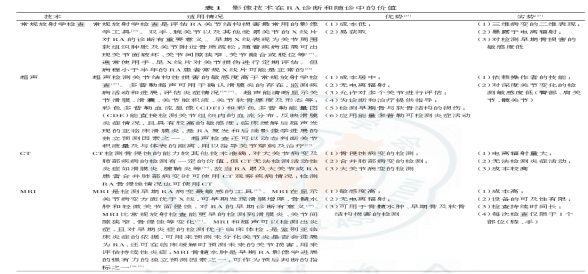

建議臨床醫師根據RA患者的癥狀和體征,在條件允許的情況下,恰當選用X線、超聲、CT和磁共振成像(MRI)等影像技術(2B)

個人解讀:各種檢查需要根據病人病情和經濟情況決定:

1.X片檢查,方便、便宜、患者容易接受;缺點:有輻射、早期診斷敏感性差;

2.彩超:方便、便宜,可對多個關節評估,可評估滑膜、骨、軟骨結構,可監測炎癥活動情況;缺點:彩超的操作和醫師個人因素關系很大。

3.CT:可檢測到骨侵蝕樣改變,大關節檢查方便,還可以三位重建;缺點:輻射大,無法評估炎癥活動情況,成本較貴。

4.核磁共振(MRI)診斷敏感性高,沒有輻射;缺點就是:價格昂貴。

推薦意見三

RA的治療原則為早期、規范治療,定期監測與隨訪(1A)。RA的治療目標是達到疾病緩解或低疾病活動度,即達標治療,最終目的為控制病情、減少致殘率,改善患者的生活質量(1B)。

意見描述:RA關節病變是由炎性細胞浸潤及其釋放的炎性介質所致。盡早抑制細胞因子的產生及其作用,能有效阻止或減緩關節滑膜及軟骨的病變。故RA一經確診,應及時給予規范治療。研究顯示,不規律使用改善病情抗風濕藥(DM**s)是 RA 患者關節功能受限的***危險因素之一。

個人解讀:治療風濕疾病的目標:早診斷、早治療,早期進行干預可有效控制,甚至完全緩解癥狀。

推薦意見四

對RA治療未達標者,建議每1-3個月對其疾病活動度監測1次(2B);對初始治療和中/高疾病活動者,監測頻率為每月1次(2B);對治療已達標者,建議其監測頻率為每3-6個月1次(2B)。

意見描述:對初始治療的RA患者,考慮到DM**s起效時間長及不良反應的發生情況,建議每個月監測1次;對確有困難的患者,每3個月監測1次。隨機對照試驗顯示,每個月監測1次并調整用藥,相對于每3個月進行1次監測,可進一步降低疾病活動度,延緩放射學進展,提高機體功能和生活質量。隨機對照試驗顯示,中/高疾病活動度患者 3 個月內即可出現明顯的關節損害進展,建議監測頻率為每月1 次。對治療已達標者,其監測頻率可調整為每3~6個月1次。

個人解讀:抗風濕藥物短期應用效果并不明顯,所以對于抗風濕治療效果不明顯的病人,需觀察1-3個月,再決定是否調整治療方案。如甲氨蝶呤需要使用1-2個月才有較好的效果。

推薦意見五

RA治療方案的選擇應綜合考慮關節疼痛、腫脹數量,ESR、CRP、RF及抗環瓜氨酸蛋白抗體(ACPA)的數值等實驗室指標(1B)。同時要考慮關節外受累情況;此外還應注意監測RA的常見合并癥,如心血管疾病、骨質疏松、惡性腫瘤等(1B)。

意見描述:預后不良因素的評估在RA治療中具有重要意義,能為臨床醫師調整治療方案和選擇相應藥物提供參考。多項預測模型顯示,關節疼痛、腫脹數量,以及升高的ESR、CRP、RF 和 ACPA 等實驗室指標均為關節損害進展的預測因素。我國一項風濕病注冊登記研究顯示,RA患者的常見合并癥及患病風險依次為心血管疾病(2.2%)、脆性骨折(1.7%)及惡性腫瘤(0.6%),高齡和長病程與其呈正相關。合并此類疾病會影響 RA 患者的預后,增加病死率。此外,RA患者也會出現關節外的其他組織和器官受累,研究顯示 RA 患者關節外受累的發生率為 17.8%~47.5%,受累組織和器官包括皮膚、肺、心臟、神經系統、眼、血液和腎臟等,這類RA患者并發癥的發生會更多,病死率會更高。

個人解讀:抗風濕治療期間,需要定期檢查相關炎癥指標和自身抗體指標,結合患者關節腫脹情況,以及影像學結果,綜合評估病情,注意藥物相關及疾病本身的并發癥。

推薦意見六

RA患者一經確診,應盡早開始傳統合成DM**s治療。推薦首選甲氨蝶呤單用(1A)。存在甲氨蝶呤禁忌時,考慮單用來氟米特或柳氮磺吡啶(1B)。

意見描述:傳統合成DM**s是RA治療的基石,亦是國內外指南共同認可的一線藥物。隊列研究顯示,RA患者診斷第1年內傳統合成DM**s藥物的累積使用量越大,關節置換時間越遲;早使用1個月,外科手術的風險相應降低2%~3%。甲氨蝶呤是RA治療的錨定藥。一般情況下,2/3的RA患者單用甲氨蝶呤,或與其他傳統合成DM**s聯用,即可達到治療目標。安全性方面,基于我國人群的研究顯示,小劑量甲氨蝶呤(≤10 mg/周)的不良反應輕、長期耐受性較好。此外系統評價顯示,甲氨蝶呤治療期間補充葉酸(劑量可考慮每周5 mg)可減少胃腸道副作用、肝功能損害等不良反應。

個人解讀:甲氨蝶呤就是RA治療中效果較好的藥物,一般作為基礎用藥。小劑量應用DM**s,不良反應輕、長期耐受性較好。

推薦意見七

單一傳統合成DM**s治療未達標時,建議聯合另一種或兩種傳統合成DM**s進行治療(2B);或一種傳統合成DM**s聯合一種生物制劑DM**s進行治療(2B);或一種傳統合成DM**s聯合一種靶向合成DM**s進行治療(2B)。

意見描述:經甲氨蝶呤、來氟米特或柳氮磺吡啶等單藥規范治療仍未達標者,建議聯合用藥。有研究報道,對早期疾病活動度高的RA患者,傳統合成DM**s聯合治療可改善臨床癥狀和關節損害。對甲氨蝶呤反應不足的RA患者,Meta分析顯示,聯合3種傳統合成DM**s(甲氨蝶呤+柳氮磺吡啶+羥氯喹)能較好地控制疾病活動度,其效果不低于甲氨蝶呤聯合一種生物制劑 DM**s 或聯合靶向合成DM**s。

經傳統合成DM**s聯合治療仍不能達標時,可考慮延長治療時間,觀察療效。多中心隨機對照試驗顯示,對于經傳統合成DM**s積極治療3-6個月仍不達標的RA患者,延長治療時間,可進一步提高臨床緩解率,且患者用藥安全性良好。

個人解讀:單藥口服效果不行的患者,可以考慮聯合用或者換用其他的口服藥物,還可以聯合生物制劑或者靶向藥物。

推薦意見八

中/高疾病活動度的RA患者建議傳統合成DM**s聯合糖皮質激素治療以快速控制癥狀(2B)。治療過程中應密切監測不良反應。不推薦單用或長期大劑量使用糖皮質激素(1A)。

意見描述:糖皮質激素具有高效抗炎和免疫抑制作用,1948年首次用于治療RA。由于其副作用較大,因此在較長時間內臨床醫師很少將糖皮質激素用于治療RA。對中/高疾病活動度的 RA 患者,在使用傳統合成DM**s的基礎上聯合小劑量糖皮質激素(**≤10 mg/d或等效的其他藥物)可快速控制癥狀,協助傳統合成DM**s發揮作用。

我國的風濕疾病研究顯示40.6%的RA患者不同程度地接受過糖皮質激素的治療。橫斷面研究顯示,糖皮質激素用藥不規范問題在我國仍然很突出,如:用藥療程過長(如大于6個月)的RA患者占70%;僅接受糖皮質激素單藥治療的患者占11.3%。

個人解讀:不能談激素色變,小劑量激素還是可以用的,但是建議短期使用,逐漸減藥。糖皮質激素在RA治療中的使用仍需進一步規范,特別是縣級及以下基層醫療機構。

推薦意見九

RA患者在使用生物制劑DM**s或靶向合成DM**s治療達標后,可考慮對其逐漸減量,減量過程中需嚴密監測,謹防復發(2C)。在減量過程中,如RA患者處于持續臨床緩解狀態1年以上,臨床醫師和患者可根據實際情況討論是否停用(2C)。

意見描述:基于長期使用生物制劑DM**s或靶向合成DM**s的安全性,以及我國RA患者使用上述兩類藥物的經濟承受力,在治療達標后開始對其進行逐漸減量,這在我國RA治療策略中具有重要意義。一般經生物制劑DM**s或靶向合成DM**s 治療6個月左右可達標;達標后生物制劑DM**s減量的復發率低于直接停藥者,與不減量者的復發率相當;有1/3-1/2的RA患者在停藥后1年內仍處于臨床緩解或低疾病活動度;停用靶向合成DM**s 者的疾病活動度總體高于非停藥者,但同時有37%的患者停藥后1年內未復發。如果RA患者處于持續臨床緩解狀態1年以上,臨床醫師可根據患者病情、用藥情況,以及患者的經濟狀況等,與患者討論是否停用生物制劑DM**s或靶向合成DM**s。

個人解讀:一般情況下病情穩定,就可以考慮減藥,病情長時間穩定,就可以考慮停藥。類風濕關節炎只要控制得好,是可以停藥的。

推薦意見十

建議RA患者注意生活方式的調整,包括禁煙、控制體重、合理飲食和適當運動(2C)。

意見描述:患者教育對疾病的管理至關重要,有助于提高RA的治療效果。一方面,臨床醫師應幫助患者充分了解和認識RA的疾病特點與轉歸,增強其接受規范診療的信心,并提醒患者定期監測與隨訪;另一方面,建議RA患者注意生活方式的調整。肥胖和吸煙不僅增加RA的發病率,也會加重RA的病情。研究顯示,合理飲食有助于RA患者的病情控制。每周堅持1-2次的有氧運動(而非高強度的體育運動),不僅有助于改善患者的關節功能和提高生活質量,還有助于緩解疲勞感。

個人解讀:對病人的健康教育和管理也是非常重要的,臨床上不能夠僅僅是開藥,讓患者走人,更多的是需要給予一些生活上的指導。

附錄:

作者:李俊華

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

多參數MRI在前列腺癌精準診斷應用思考

隨著前列腺癌發病率的逐年上升,精準診斷與分層治療成為改善患者預后的關鍵。多...[詳細]

-

帶狀皰疹神經疼痛的臨床診療

綜合治療的必要性帶狀皰疹神經痛的治療需要多模式、多學科的綜合治療策略。結合...[詳細]