精神病風險綜合征的早期臨床干預

神分裂癥前驅期的識別及其干預越來越引起重視。在前驅期,一般就已出現功能下降并有感知、思維、言語和行為等精神癥狀,有學者將這一階段的表現稱為精神病風險綜合征或精神病超高危。DSM-5已將輕微精神病綜合征列入附錄,建議進一步研究。我們就當前精神病風險綜合征干預的研究和主要爭論焦點進行綜述。

一、診斷標準和工具

對精神病風險綜合征的診斷一直爭議不斷,其焦點就是對此階段出現了前驅期的精神癥狀,但尚不符合現行的精神病主要是精神分裂癥診斷標準,是否診斷和干預。支持方認為這部分人群屬于精神病風險綜合征,轉化為精神分裂癥的風險很高,早診斷和干預可降低精神病轉化的風險,縮短精神病未治療期,改善預后。反對方認為精神病轉化風險并不像支持方說的那樣高,在前驅期就進行診斷會造成精神分裂癥診斷擴大化,加重病恥感,干預也存在倫理問題。要澄清這些問題,首先要明確這部分人群的精神病轉化率有多高,是否有必要干預和干預是否有效。而進行上述研究則需要通用的、可靠的精神病風險綜合征的識別工具或診斷標準。目前有幾個比較著名的診斷標準:澳大利亞的個人與危機評估制定的危險精神狀態綜合評價;美國的危險因素識別、管理和教育制定的前驅癥狀定試問卷以及德國等學者制定的標準。這些工具不全相同,但診斷都需要存在至少1項陽性癥狀。

以應用較為廣泛的SIPS為例,符合下列之一者可診斷為精神病風險綜合征:(1)輕微精神病性癥狀綜合征:精神癥狀在最近1個月內每周至少出現1次,過去1年內出現或惡化;(2)短暫間歇精神病性癥狀綜合征:癥狀有強烈的精神病性,癥狀出現在最近3個月內,發作頻率為止少每月1次、每次持續數分鐘;(3)遺傳風險和功能衰退綜合征:有分裂型人格障礙或其一級親屬有精神病性障礙,近12個月年功能下降30%,持續至少1個月。采用上述標準的精神病風險綜合征,1年內出現首次精神病發作比例約為10%—50%,平均約36. 7%,說明這些工具可以部分預測精神分裂癥的發病風險。應用上述工具進行診斷評估的對象主要來源于心理咨詢機構或早期干預中心尋求幫助的青少年。由于這部分人群受到精神癥狀的困擾、功能受損,需要得到專業的幫助,所以支持者認為對他們進行精神病綜合征診斷與干預是合理的。

二、干預的目標

對精神病風險綜合征進行干預應歸于一級預防,可以達到3個目的:第一,通過干預癥狀出現的關鍵階段來預防疾病的發生,這個關鍵階段就是青少年期。第二,通過改善輕微或閾下精神病延緩精神病首次發作,改善預后;精神病風險綜合征患者可能已經存在腦功能和形態結構的異常變化、有前驅期癥狀、認知和社會功能下降,若給予有效的干預治療可以延緩異常病理生理過程,糾正心理功能缺陷。第三,接受干預的精神病風險綜合征,疾病發作后可以及時被識別和治療,治療的依從性和療效會更好,康復更快。持不同意見的學者認為,盡管有證據證實似乎受干預者的發病推遲,但是還沒有足夠的證據表明干預能阻斷導致慢性化的神經生物學過程。

對干預效果的探討目前主要為臨床結局指標,缺乏對神經病理過程的評估。這些指標主要包括:精神病轉化率、癥狀改善程度、認知與社會功能改善等。結局指標因干預和隨訪時間而異,長期干預(≥6個月)多以降低精神病轉化率為目標,短期干預(<6個月)重點關注癥狀及功能變化。界定精神病轉化的基本原則是要求癥狀達到精神病水平,且持續一定時間。美國PRIME研究規定,如果癥狀達到精神病水平,且已經發生了1個月,每周平均至少有4d發生,每天發生至少1h就認為已經轉化為精神病;另一種是要求符合精神疾病診斷標準中某一疾病的診斷標準,如達到了精神分裂癥的診斷標準。

三、干預效果

對精神病風險綜合征的干預研究尚在起步階段,研究難度太、研究的樣本量小、而且隨機對照研究較少。目前研究的干預方法包括抗精神病藥、新型抗抑郁藥、營養補充劑及心理干預。

1、抗精神病藥:這些藥物包括利培酮、奧氮平、氨磺必利和阿立哌唑等。PACE的研究顯示,利培酮(1-2 mg/d)干預6個月精神病轉化率(9.7%)顯著低于對照組,但繼續隨訪6個月則差異無統計學意義。PRIME研究小組對60例 精神病風險綜合征患者給予奧氮平(5-15 mg/d)或安慰劑干預6個月并隨訪1年,結果顯示,奧氮平具有降低精神病轉化的趨勢,改善精神癥狀方面優于安慰劑。另一項隨機對照研究顯示,氨磺必利結合心理干預在改善癥狀與功能方面優于單用心理干預。上述研究同時發現藥物的一些不良反應,如,奧氮平的體質量增加和氨磺必利的泌乳素水平升高等。

2、新型抗抑郁藥:超過50%的精神病風險綜合征有抑郁與焦慮癥狀。目前僅有幾項有關新型抗抑郁藥干預的非隨機對照研究。美國的一項研究顯示,抗抑郁藥(5-HT再攝取抑制劑、安非他酮和文拉法辛)用于精神病風險綜合征依從性優于抗精神病藥,且2年的轉化率(0/20)低于抗精神病藥(12/28),但是該研究缺乏基線數據比較。另一項在英國進行的非隨機研究也顯示,抗抑郁藥干預2年的轉化率(1/13)低于抗精神病藥(10/35)。

3、營養補充劑:用于精神病風險綜合征干預的營養補充劑包括ω-3脂肪酸和甘氨酸。一項包含81例樣本的隨機對照研究顯示,ω-3脂肪酸(1.2g/d)治療12周并隨訪1年精神病轉化率(2/41)顯著低于安慰劑(11/40),臨床癥狀與功能改善也優于安慰劑。僅有的一項開放、單組研究顯示,甘氨酸具有改善臨床癥狀的趨勢。

4、心理干預:藥物干預存在倫理爭議,心理干預日益受到重視,包括認知行為治療、基于需要的干預(needs-based intervention)、強化治療、家庭干預等。多項隨機對照研究顯示,認知行為治療可以改善精神病風險綜合征的陽性癥狀,降低精神病轉化風險。但最近發表的1項包含288例樣本的多中心隨機對照研究并不支持此結果。

為了更好地理解上述各種研究的結果,Preti和Cella對各種干預方法的隨機對照研究進行了薈萃分析。共納入5項研究、325例樣本,包括抗精神病藥(奧氮平和利培酮)2項,ω—3脂肪酸1項,認知行為治療和強化社區干預各1項。分析結果顯示,干預組和對照組1年精神病轉化率分別為11.0010和31.60'/0(相對危險度為0.36);3年精神病轉化率分別為25.8%和42.0%(相對危險度為0.64),提示對精神病風險綜合征的早期干預有一定效果。

四、權衡干預的效益與風險

當前對精神病風險綜合征是否干預還有很大爭議,原因首先是對風險綜合征能否被定義為疾病的爭議。因為符合這一診斷的也只有一部分人會真正發展為精神病。而對于被診斷為假陽性的個體,他們不僅被無辜地冠以“有病者”,還要接受不必要的治療。干預的風險包括:第一,干預藥物的不良反應,抗精神病藥帶來的體質量增加、錐體外系等不良反應會影響**預個體的生活質量,特別是對于假陽性個體,藥物干預有害無利;心理干預則需要大量的時間,專業性強,不便普及,技術也不成熟。第二,精神病風險標簽給**預個體帶來病恥感、擔心與焦慮。因為風險綜合征的假陽性個體并不會發病,但是干預者無法分辨哪些是假陽性,而不干預則會有“假假陽性”個體。但如果試圖降低診斷的假陽性率,其診斷敏感度又會下降,又會漏掉許多應當干預的個體。

支持者則更多關注于風險綜合征的真陽性個體接受干預后可能帶來的益處。他們認為,當前的診斷工具已經能夠比較好地識別精神病風險綜合征,忽略高風險者的發作風險、沒有給予預防性治療將導致風險綜合征過早地轉化為精神病。盡管當前干預效果的循證醫學證據并不特別充分,但已經有些證據表明干預可以改善癥狀和功能、降低精神病轉化風險,而且干預是安全的。國際上不少學者贊同對精神病綜合征進行干預,甚至有學者提出要將精神病風險綜合征作為真正的精神障礙來治療。多數學者認為需要對于預進行更深入的研究,提高診斷識別的可靠性,進一步評估干預對癥狀改善、精神病轉化以及神經病理過程的影響。

當前,有關精神病風險綜合征干預還在探索中,投有形成臨床共識或指南。美國精神病學協會1994年制定的精神障礙實踐指南對風險綜合征的干預有一定的借鑒意義:“對于那些符合前驅期癥狀標準、在不久的將來會處于精神病風險中的人,推薦對他們進行仔細的評估和頻繁的監控,直至癥狀自然緩解、或進展為精神分裂癥、或進展為另一個可診斷和治療的精神障礙”.有學者提出精神病風險綜合征藥物與心理干預的選擇原則:基于藥物與心理干預的作用不同,可以分階段加以實施。藥物可能對高風險綜合征(處于前驅期后期,即將發病的個體)比較有優勢,因為這時期精神癥狀多,更可能發展為精神疾病,在這一時期患者更容易接受藥物治療。心理干預可能適合處于前驅期前期、精神癥狀少的低風險綜合征,著重應激處理、應付方式的學習和改善功能為目標。

五、小結

目前,對于精神病風險綜合征干預已經有一些初步研究結果。但我們應當認識到,僅憑前驅癥狀并不能很好地預測將來是否患精神分裂癥,接受過早干預者可能后來被證實并不是精神分裂癥。當前對精神病風險綜合征干預的循證醫學證據并不十分充分,需要進一步研究干預的效益與風險。在沒有足夠的證據或沒有形成臨床共識之前,不推薦用于一般臨床實踐。在臨床工作中,臨床醫生應當評估求助者的患病風險,權衡干預的利弊。不管是否干預,仔細的評估和定期的隨訪都是必要的。在腫瘤、腦卒中等疾病的早期干預經驗或許有助于精神病風險綜合征的干預。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

邊緣型人格障礙:哪些藥物可以一用?

邊緣型人格障礙(BPD)是一種破壞性很強的精神障礙。證據顯示,精神科住院部...[詳細]

-

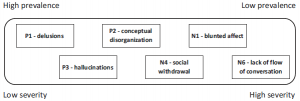

PANSS-6——一種簡潔有效的精神分裂癥嚴重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可擴展性”;...[詳細]