2015抗癲癇西部行公益活動在京啟動

“這是一個扎扎實實為西部地區癲癇診療領域的醫生和患者服務的公益活動,一定不要作秀。當地媒體適當配合宣傳是可以的,但是活動現場飄高空氣球、大喇叭廣播、懸掛多個大橫幅等方式,我們堅決反對!”5月25日,北京大學第一醫院兒科及兒科癲癇中心主任姜玉武教授在“2015抗癲癇西部行”啟動會現場再三向負責各個地區西部行活動的中國抗癲癇協會青年委員會的相關領導和當地負責人強調。

姜玉武教授

癲癇疾病具有反復發作的特點,給患者及其家庭帶來很大的負擔和傷害。如正確使用抗癲癇藥物進行治療,70%的患者可避免出現發作,過上正常的生活。據調查,我國目前約有近1000萬癲癇患者,其中600萬為活動性癲癇,同時每年還有40萬的新增患者。由于對癲癇缺乏正確的認知,醫療資源的匱乏和分布不均,中國有40.6%的患者沒有接受過治療,35.4%的患者治療不規范,該情況在西部欠發達地區更為突出。

“國家應該把癲癇納入門診慢性病、特殊病的醫療管理體系。現在抗癲癇藥物在包括北京在內的許多城市中的醫療保障水平比較低,而且癲癇患者明明需要長期服藥,但政策規定一次最多就只能開14日的用量,患者經常需要奔波于家庭、單位和醫院之間,無形中增加了患者及其家庭的經濟負擔和時間成本,也間接增加了大醫院的門診量和醫務人員的工作量,甚至也為北京市的交通擁堵做出了一些貢獻。”啟動會間隙,被多名記者團團圍住的姜玉武教授向媒體呼吁。

據悉,中國抗癲癇協會青年委員會組織的“西部行”活動始于2013年,許多年富力強、經驗豐富的癲癇診療中青年專家分成小組,相繼奔赴經濟、科技、包括醫療資源相對落后的地區,幫助基層醫生提高專業水平,幫助當地癲癇患者改變錯誤的癲癇診療觀念、減輕病痛,受到當地醫務人員和癲癇患者的熱烈歡迎。

北京宣武醫院的孫偉醫生在分享自己去年“西部行”的一次經歷時讓在場很多人都差點落淚,“那天去甘肅省紅寺衛生院義診,看到當地醫生護士身著白大衣,排著整齊的方隊站在我面前,那渴求知識的目光,讓我很想傾盡畢生所學授業解惑!那天也是我生平第一次在拖拉機前給病人看病,患有癲癇的母子三人半躺在拖車上,兩個十幾歲的男孩子智力有些低下,甚至沒有穿褲子,身上只蓋了一塊布,都沒有辦法走進診室。孩子的叔叔借了這輛托車把娘兒仨拉到我們義診的地方,那是他們平生第一次走出大山……內心的觸動與感動真的很多。西部行活動,是我們傳遞愛與責任,彰顯醫務工作者社會使命感的大型公益活動。我真心希望有更多的朋友能夠認識癲癇,幫忙更多的癲癇病人回歸社會,一起加入我們的行動!”

看到拖車上的一家三口,孫偉醫生眉頭緊鎖,含淚問診今年西部行活動計劃走進山東、黑龍江、新疆、青海、內蒙古、云南、海南等14個省,每一站均與當地的一家醫療機構聯合,協力開展針對性的學術講座、示范查房、病例討論以及針對患者的科普教育和義診等公益活動。希望通過2-3年的這種連續對口幫扶,提高當地綜合診療水平并在有條件的地區建立癲癇專科診療中心,讓患者在家門口就能得到及時、規范的治療。“除了這種大醫院專家走下去,我們也為西部行地區的醫生提供走上來的機會,比如我們醫院每年都會免費支持一些西部欠發達地區名額來參加學習班或者進修。”姜玉武教授在回答醫脈通提問時補充到。

癲癇發病率高,防控的國際、國內大形勢有密切關系。據剛剛從日內瓦參加完第68屆世界衛生大會的中國抗癲癇協會創會會長李世綽介紹,今年2月1日,世界衛生組織(WHO)在其《執行委員會》第136次會議專題討論了癲癇議題,并通過了《全球癲癇負擔和為應對其衛生、社會和公眾知識影響在國家層面采取協調行動的必要性》的EB136-R8號決議,這在WHO的70年歷史上是第一次。

李世綽會長

這項決議,首先由我國提出并起草初稿,經過我國代表牽頭組織WHO成員國代表多次修改完善,得到俄國、馬爾代夫、阿根廷等多國共同提案,才獲得WHO執委會一致通過。昨天(5月26日),該決議正式被第68屆世界衛生大會確認批準并發布。

另據四川大學華西醫院神經內科主任周東教授介紹,我國第一本***癲癇專業刊物《癲癇雜志》將于今年7月正式創刊、發行,從此填補我國在癲癇學領域缺乏權威期刊的空白。雜志將著重于及時、準確、全面地報道并分享國內外癲癇領域前沿的科研、治療、教學中的技術和成果。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

細數20年間卒中二級預防進展歷程

讓我們首先從抗血小板療法來進行討論。毫無疑問的是,阿司匹林對于卒中的二級預...[詳細]

-

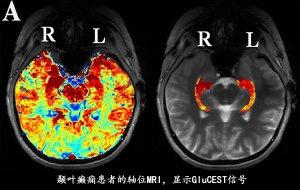

新型MRI成像技術可有效檢出癲癇病灶

研究者正在嘗試使用一種有力的影像學檢查工具,對難以尋覓的癲癇病灶進行定位。...[詳細]