潛伏期阿爾茨海默氏癥可作為干預療法的重要目標

兩年前學界提出了一個潛伏期阿爾茨海默氏癥分類體系作為診斷標準。現在,美國和荷蘭科學家的合作研究對該體系進行了驗證,這意味著潛伏期阿爾茨海默氏癥可以作為干預療法的一個重要目標。10 月出版的《柳葉刀-神經病學》(Lancet Neurology)雜志將報告這一重要進展。

兩年前,美國國家老齡化研究所與阿爾茨海默氏癥協會的專家組曾提出了一個分類體系,將潛伏期阿爾茨海默氏癥分為三個階段:第一階段,脊髓液中β淀粉樣蛋白的水平開始下降,表明該物質開始在大腦中形成斑塊;第二階段,脊髓液中 tau 蛋白的水平開始上升,表明腦細胞開始死亡,同時β淀粉樣蛋白的水平仍然不正常或繼續下降;第三階段,在這兩項生物標記物異常的前提下,可以通過心理測試檢測到微妙的認知變化。在最新研究中,華盛頓大學醫學院與荷蘭馬斯特里赫特大學的聯合研究團隊利用上述標準,對 311 位年齡在 65 歲或以上參與者的認知能力評估數據進行了分析。

這些人曾在 1998 年至 2011 年間每年接受至少兩次評估,且首次評估都顯示其認知功能正常。對初期評估的分析發現,有 15% 的人處于潛伏期阿爾茨海默氏癥第一階段,12% 處于第二階段,4% 處于第三階段。在這些參與者完成初次評估 5 年后,第一階段組中 11%、第二階段組中 26% 和第三階段組中 52% 的人已經臨床確診為阿爾茨海默氏癥患者。

“了解個體發展到了阿爾茨海默氏癡呆的哪個階段,將有助于科學家們改善臨床試驗的設計和評估。”論文資深作者、神經學研究教授安妮·費根說,“還需要進行幾個步驟,我們才能將這一體系應用于臨床,包括規范采集和評估個體參與者數據的方法,并確定潛伏期阿爾茨海默氏癥的哪一項指標是最準確的。”

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

細數20年間卒中二級預防進展歷程

讓我們首先從抗血小板療法來進行討論。毫無疑問的是,阿司匹林對于卒中的二級預...[詳細]

-

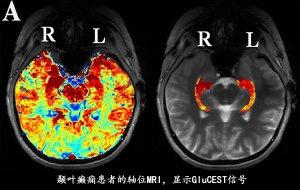

新型MRI成像技術可有效檢出癲癇病灶

研究者正在嘗試使用一種有力的影像學檢查工具,對難以尋覓的癲癇病灶進行定位。...[詳細]