房顫抗凝治療的中國現狀

當前,在中國的35歲以上成年人中,房顫的發病率為0.74%,相當于有800萬房顫患者。卒中是房顫最主要的并發癥,房顫可使卒中發生率增高4-5倍,即使是接受節律控制的房顫患者,仍然存在較高的卒中風險。在中國的房顫患者中,隨著年齡增加,卒中發生率逐漸增高。

房顫抗凝治療存在的問題

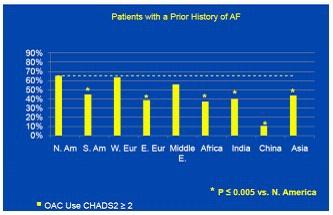

抗凝治療是預防房顫患者卒中發生的重要手段,但在我國房顫患者中存在以下問題:①接受抗凝藥物治療的患者比例較低,在全球房顫注冊研究中,接受口服抗凝藥物治療的中國患者比例遠低于歐美及亞洲其他國家(圖1);②極少數房顫患者接受了華法林治療,在我國的自然人群調查中,僅2%的房顫患者接受了華法林治療,有60%的患者未使用任何抗凝藥物,而在房顫住院患者中,接受華法林治療的比例也僅為6.6%,究其原因可能為患者依從性差、華法林的出血風險高且監測手段繁雜,以及患者錯誤地認為華法林等同于阿司匹林;③華法林治療的強度低;④極少數患者監測INR;⑤卒中危險分級認識和使用不足,低、中和高危患者藥物的使用比例相似。所以,中國房顫卒中預防的觀念亟待加強,提高醫生和患者的認知非常重要。

圖1 各國口服抗凝藥的使用情況

房顫治療的認識和建議

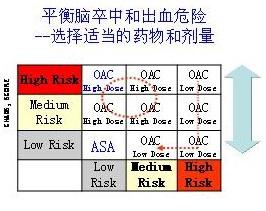

2012年中華醫學會心電生理和起搏分會關于房顫抗凝治療的共識草案指出:風濕性二尖瓣狹窄、既往有血栓栓塞史以及年齡≥75歲是血栓栓塞的主要危險因素。除存在抗凝禁忌癥,所有房顫患者均應根據卒中危險因素、出血風險及風險/效益比選擇合適的抗凝藥物。對抗凝藥物的選擇,共識對華法林和新型抗凝藥物給予了 I類推薦,即CHADS2評分≥2分的非瓣膜性房顫患者應長期口服華法林;有應用華法林適應癥的非瓣膜性房顫患者,根據情況也可應用新型口服抗凝藥物。對于房顫導管消融術后的抗凝,指南推薦,術后至少給予華法林治療2個月,隨后根據患者卒中危險因素決定是否繼續抗凝,CHADS2評分≥2分的患者應終身抗凝。應在平衡卒中和出血危險的基礎上選擇適當的藥物和劑量(圖2)。

圖2 藥物及劑量的選擇

房顫抗凝未來的方向

鑒于中國房顫治療的現狀,未來應①優化華法林的使用,開發更方便、快速、經濟的INR監測方法,根據基因型選擇初始劑量,找出適合中國人的抗凝強度;②選擇新型抗凝藥物,如達比加群,該藥為新型直接凝血酶抑制劑,在臨床使用中,無需調整劑量,無需監測INR,并且臨床研究證實,其在預防非瓣膜性房顫患者的血栓栓塞和卒中事件方面不劣于甚至優于華法林,可以作為華法林的理想替代藥物,應用于臨床,在提供確切療效的同時,還可方便患者使用。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

多參數MRI在前列腺癌精準診斷應用思考

隨著前列腺癌發病率的逐年上升,精準診斷與分層治療成為改善患者預后的關鍵。多...[詳細]

-

帶狀皰疹神經疼痛的臨床診療

綜合治療的必要性帶狀皰疹神經痛的治療需要多模式、多學科的綜合治療策略。結合...[詳細]