妄想:現實檢驗能力之殤

在一項新近發表于《心理學前沿》的研究中,澳大利亞阿德萊德大學的Phillip Gerrans教授從現實檢驗能力的角度對這一精神現象提出了自己的觀點。

Gerrans教授指出,妄想和做夢均與現實檢驗能力的下降相關,而負責認知的腦區在這一過程中發揮了作用。妄想被定義為一種被個體堅信不疑的非理性信念,即使存在強力的反面證據時依然如故。

通常情況下,大腦中存在“講故事”的系統,可觸發個體對于體驗的敘述,而這一系統處于右背外側前額葉皮層回路的監管之下。當一個人感到頭痛,他可能會“自動”地想,自己是不是得了腦部腫瘤。但在監管系統的作用下,這一想法在擴張延伸之前即被打消。

而當這一腦區的活動下降時,對于某些念頭的挑戰或修正作用隨之減弱。“對于那些現實檢驗能力受損的個體來說,罹患腦瘤這一想法可能會持續存在,甚至被擴充細節及付諸行動。這些人可能被面臨嚴重的精神問題,甚至對自己或他人造成威脅。”Gerrans教授稱。

Gerrans教授認為,妄想與“監管”失常有關。

熟悉的面孔,生疏的感覺

在他的研究中,Gerrans教授將注意力聚焦于某些妄想,它們可以被熟悉感及生疏感所推動。其中,Capgras妄想正是被他解釋為“雙重妄想”中的一種。

Gerrans教授提到了一位男性患者。該患者經歷了一場嚴重的頭外傷。在醫院治療一年后,他回到了家中。然而,他雖然仍能辨認出家人的面孔,但卻認為他們都被別人冒充了。

“家人的面孔明明是熟悉的,但他對于家人的感覺卻很生疏。他頭腦中所發生的一些事情使這一現象‘合情合理’。不管其他人如何苦口婆心地告訴他,家人還是原先的家人,但在患者心中,他們絕對是徹頭徹尾的冒充者。”

Gerrans教授還提到了Fregoli妄想。與Capgras妄想不同,持有這一妄想的患者堅信自己被經過偽裝的熟人所跟蹤。Gerrans教授指出,陌生人觸發了患者的熟悉感。

在某些更普通的情境下,個體可能經歷不正常的熟悉感或生疏感。

比如似曾相識感,個體可能會感到一個新的地方或場景很熟悉;舊事如新感同樣可能出現類似不一致的感覺:當個體處于某個他/她之前曾來過的地方,其感覺卻很生疏。

“然而,對于現實檢驗能力受損的個體,這種感覺卻不會導致妄想。”Gerrans教授指出。

飛躍妄想的泥淖

根據美國**精神衛生研究所的數據,在18歲及以上的美國人中,接近26.2%的人正受到某種精神障礙的困擾,其中有很多存在妄想癥狀。

Gerrans教授提出,加深對于現實檢驗能力的更深層次的認識,或有助于改善妄想患者的預后。

“將真相告知妄想患者似乎是徒勞的,我們需要新的方法。”

“這項工作的最終目的是,解釋現實檢驗能力的實質,幫助患者走出或更好地處理這些妄想,使得這種思維障礙不再影響他們的生活。”

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

邊緣型人格障礙:哪些藥物可以一用?

邊緣型人格障礙(BPD)是一種破壞性很強的精神障礙。證據顯示,精神科住院部...[詳細]

-

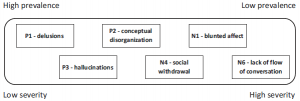

PANSS-6——一種簡潔有效的精神分裂癥嚴重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可擴展性”;...[詳細]