專題筆談:腦動脈夾層影像學診斷

動脈夾層是卒中、尤其是青年卒中的重要病因。有大型研究的數據顯示,頸部血管夾層約占青年卒中病因的15.4%.頸內動脈及椎動脈夾層的年發生率約為2.6 /10 萬。腦動脈夾層(CAD)的診斷需依靠臨床表現和影像學共同診斷,本文將主要復習CAD 的影像學診斷。

動脈夾層的病理生理

血管夾層是由于血管壁內膜撕裂,血液進入血管壁,向頭向延伸,血液使血管壁各層之間分開,從而在血管壁內形成腔或血栓而形成的。夾層通常累及內皮下層,還可累及中膜甚至外膜。根據壁內血腫大小不同,壁內血腫可導致管腔輕度狹窄、影響血流動力學的中重度狹窄、甚至閉塞。當夾層造成頸內動脈閉塞時,動脈可能在急性期過后通過真腔或假腔(夾層內膜和殘留肌層之間的腔)再通;當血管壁的深層受累時,動脈夾層可能導致血管擴張、形成假性動脈瘤。假性動脈瘤若延伸至顱內則可能造成致命的蛛網膜下腔出血(SAH);CAD 會導致同側腦或視網膜動脈缺血事件,其原因可能是動脈-動脈栓塞(內皮下血栓形成性物質脫落所致)或腦灌注不足(受累動脈管腔高度狹窄或閉塞所致)。

相比顱內段動脈,顱外段動脈更易發生夾層。顱外段血管中,頸內動脈較椎動脈發生夾層的可能性更大,其中,頸內動脈在頸動脈竇遠端2 ——3 cm 處最易發生夾層。夾層向遠端延伸的長度一般不超過入顱處;椎動脈在其V2 段、V3 段最易發生夾層。顱內血管夾層最常見部位為頸內動脈顱內段(鞍上區更常見)、大腦中動脈主干和椎動脈顱內段。

多普勒超聲

顱外多普勒超聲可檢測到夾層動脈中血流增快或阻力增高、探及漂浮在管腔中內膜片、發現頸內動脈管腔在起始端以遠之后變細;彩色多普勒超聲可觀察血管壁,壁內血腫可表現為血管增厚,伴低回聲信號,還可見到真腔及假腔、內膜片、逐漸變細的狹窄管腔等;經顱多普勒超聲(TCD)可見夾層遠端的頸內動脈虹吸段及大腦中動脈或椎動脈血流速度減慢甚至無血流,還可能見到微栓子信號。對造成缺血的頸內動脈夾層,彩色多普勒超聲檢測的靈敏度為95% —— 96% ;對不造成缺血事件的頸內動脈夾層,靈敏度為71% .彩色多普勒超聲對于顱外椎動脈夾層檢測的靈敏度為75% .由于V2 段遠端和V3 段通常探測不理想,常需要根據間接征象來診斷,包括無血流、高阻血流,近端血流速度減慢,對側椎動脈血流代償性增快等。超聲對夾層的診斷具有一定局限性,如易受操作者經驗影響、對動脈粥樣硬化和夾層辨別有限,容易將不全狹窄過度診斷為閉塞,不能準確評價顱內段頸內動脈或椎動脈等。超聲的優點在于方便快捷,故超聲一般只用于篩查或隨訪評估,需多結合其他影像學手段。

CT 血管造影(CTA)

與數字減影血管造影(DSA)相比,CTA 檢測椎動脈夾層的敏感度和特異度分別為100% 和98%.另有研究比較CTA 及磁共振成像(MRI)或磁共振血管造影(MRA),結果表明二者對頸內動脈夾層的診斷準確性相似,但CTA 對椎動脈夾層的診斷更好。CTA 的軸位上可見動脈管腔偏心狹窄,管壁新月形增厚及環形強化,即所謂“靶征”.其他發現包括動脈狹窄、閉塞、夾層動脈瘤、管壁增厚。頸內動脈閉塞通常為逐漸變細后閉塞,而椎動脈閉塞在形態上通常更突然。

MRI與MRA

與DSA 相比,MRI 或MRA 診斷頸內動脈夾層的敏感度為87% ——99% ,診斷椎動脈夾層的敏感度約為60% .MRI 上可看到腦缺血相關的異常信號,也可看到血管管壁或管腔的異常。

含DWI 及ADC 相的MRI 可提供有關腦缺血病灶的信息。頸內動脈夾層的患者中55%有缺血性腦梗死,椎動脈夾層的患者中72%有缺血性腦梗死(圖1a ——c)。另外,在MRI 上可能觀察到血管管壁及管腔內的異常。壁內血腫的信號取決于血紅蛋白產物的磁效應。在急性期和慢性期,血腫常和周圍結構等信號,而在7 d 至2 個月的亞急性期間,血腫在T1 上通常為高信號。T1 壓脂相上,亞急性血腫最易發現,其特征性的表現為半月形的高信號影環繞偏心血管流空影。在6 —— 12 個月后,管壁內血腫就會變為等信號。另外,MRI 周圍上可能可見到動脈外徑增加,管腔偏心性狹窄。普通MRI 的缺點是難于區別管壁內血腫和管腔內血栓。而近年興起的高分辨核磁成像對血管壁及其周圍結構的辨別更好,可能更好地發現管腔偏心狹窄或閉塞,管壁內血腫或血栓,內膜片,且強化可能區分管壁內血腫和血栓:血栓可被強化,而管壁內血腫無強化效應(圖2a ——c)。

注:a——c:MRI T2示雙側小腦半球、顳葉、枕葉、丘腦多發斑片狀或大片T2高信號;d——e:CE-MRA示雙側大腦后動脈P2后未見顯影(黑箭頭);f:DSA示左側椎動脈入顱段可見長約6mm波紋狀充盈缺損(黑箭頭;動態顯影該段可見活瓣征,提示漂浮之內膜或血栓),雙側大腦后動脈P2段閉塞(白箭頭);g:左側椎動脈斜位造影示小腦后下動脈閉塞之殘段(黑箭頭)及大腦后動脈P2段閉塞(白箭頭)

注:a:矢狀位T1加權高分辨MRI可見高信號環(箭頭),提示管壁內血腫。b——c:T2加權像及質子密度加權成像上可見內膜片(箭頭);d——e:TOF-MRA及TOF-MRA源圖像示左側大腦中動脈的“雙腔征”及內膜片(箭頭),提示夾層;f——g:分別是d和e的局部放大圖

圖2 MRI影像學表現(左側內囊后肢新發梗死灶)

3D-TOF MRA 可檢測到狹窄、閉塞或夾層動脈瘤,其診斷頸內動脈夾層的敏感度和特異度分別為95%及99% ,診斷椎動脈夾層的敏感度只有20%(圖1d ——e,圖2d ——g)。由于MRI 可在軸位上顯示壁內血腫,結合MRA 則可顯示血管狹窄或閉塞,且為無創的檢查手段,歐洲神經病學協會指南推薦在動脈夾層的診斷中首先使用MRI 或MRA,取代傳統的血管造影。但MRA 的缺點是可能會夸大血管狹窄的程度(包括直徑和長度)。

DSA

DSA 一直以來被作為動脈夾層診斷的金標準。和其他技術相比,DSA 的優勢在于可以準確確定腔內是否有血栓形成,并且在明顯狹窄或閉塞的患者中可評價同側循環。但DSA 有其局限性,即動脈壁的厚度及外形不可見。DSA 最常見的發現是線樣征,指從頸動脈竇以遠的、長的、逐漸變細的狹窄,通常為偏心且不規則。其他發現還包括線征及珍珠征(指管腔局灶性狹窄,遠端擴張為夾層動脈瘤),火焰征(指管腔逐漸變細至閉塞),夾層動脈瘤,管腔內血栓形成,血管串珠樣狹窄(通常提示存在纖維及營養不良或其他血管病)。內膜片及相應的雙腔較少見,僅見于不到10%的患者(圖1f ——g)。

總結

歐洲神經病學協會指南推薦首選MRI 或MRA來診斷CAD.目前我國尚無大型臨床研究總結或指南指導CAD 的影像學診斷。筆者建議,如果懷疑患者有顱內外血管夾層,首先行頭顱MRI 及頭頸部的MRA.MRI 可提供梗死的部位以及供血血管的截面,軸位壓脂相見血管壁內血腫則支持動脈夾層的診斷;頭頸部MRA 則可顯示血管狹窄、閉塞或擴張。若MRI 及MRA 即可明確動脈夾層,無需介入治療時可予內科治療;若核磁無法明確診斷、需進一步明確診斷、或需介入治療,可進一步行頭頸部CTA 或DSA.對于有經驗的操作者,顱外動脈多普勒超聲及TCD 可協助篩查夾層。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

細數20年間卒中二級預防進展歷程

讓我們首先從抗血小板療法來進行討論。毫無疑問的是,阿司匹林對于卒中的二級預...[詳細]

-

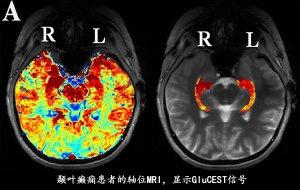

新型MRI成像技術可有效檢出癲癇病灶

研究者正在嘗試使用一種有力的影像學檢查工具,對難以尋覓的癲癇病灶進行定位。...[詳細]