妊娠期抗精神病藥使用十七項建議

妊娠期服用抗精神病藥物的風險已成為重要的臨床課題。證據顯示,抗精神病藥可升高妊娠及新生兒預后的相關風險,包括早產、新生兒低體重或高體重、妊娠期糖尿病、新生兒戒斷反應、異常肌肉運動等。至于暴露于抗精神病藥的新生兒的長期神經發育預后,目前尚不清楚,僅有4項研究對此進行了探討,其中兩項針對的是第一代抗精神病藥,另兩項則為第二代藥物。在考慮藥物相關風險時,母親的精神疾病(尤其是精神分裂癥及雙相障礙等)對母子/母女的影響同樣不能忽略。

以下為研究者針對妊娠期抗精神病藥物使用所提出的17項建議:

1、鑒于患者可能在不知情的情況下懷孕,孕前即應盡可能考慮給予最適宜的抗精神病藥物治療形式。

2、盡可能使用最低有效劑量。然而,重點應落在“療效”而非“劑量”上。不徹底的治療會使胎兒同時暴露于治療與未治療的風險之下,應加以避免。

3、盡可能發揮治療聯盟及非藥物治療的效果。

4、與圍產期保健相關的職能部門之間應建立緊密的聯絡關系,包括精神科、心理科、產科、兒科、助產、社工及母嬰護理。

5、在基線時獲取那些可能受到病情及藥物影響的生物學指標。

6、確保知情同意書中關于治療與否利弊的信息已足夠詳盡。

7、孕前三個月及妊娠期間服用葉酸5mg/d。有證據顯示,這一舉措可能具有神經保護作用,復合維生素同樣如此。

8、盡可能單藥治療。

9、理想狀況下,產科保健應由專精于高危情境處理的醫療團隊完成。

10、妊娠過程中應充分監測胎兒發育、產科生理及母親的精神狀態。

11、妊娠12周時應進行針對頸部透明層的超聲評估,20周時應進行高分辨率的胎兒形態掃描。

12、鑒于代謝綜合征及妊娠期糖尿病風險可能升高,中期妊娠的早期(14-16周)應進行葡萄糖耐量試驗(glucose tolerance testing),而非葡萄糖篩查試驗(glucose challenge testing);上述檢查在妊娠28周時重復進行。

13、鑒于胎兒生長受損(低體重或高體重)的風險升高,妊娠28周及34周時應進行相關掃描,以了解胎兒生長狀況;妊娠34周后遵醫囑再次進行。

14、分娩時,觀察新生兒是否存在戒斷癥狀、毒性反應、錐體外系反應、鎮靜及其他不良反應;確保進行詳盡的形態學檢查。

15、分娩后,建立并應用精神健康保健計劃(Mental Health Care Plan):低**環境;保證睡眠;各部門間緊密聯絡;必要時延長母親的逗留時間,以觀察繼發于抗精神病藥物暴露的任何新生兒異常。

16、確定精神疾病復發的早期警示標志及復發后的醫療路徑。

17、無論是否母乳喂養,均給予針對哺乳的明確推薦及優先選擇;理想狀況下,可于分娩前討論特定藥物的利弊;規避藥物對哺乳的抑制作用。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

邊緣型人格障礙:哪些藥物可以一用?

邊緣型人格障礙(BPD)是一種破壞性很強的精神障礙。證據顯示,精神科住院部...[詳細]

-

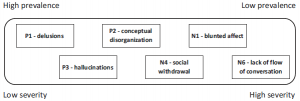

PANSS-6——一種簡潔有效的精神分裂癥嚴重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可擴展性”;...[詳細]