2013年改變精神科的那些事

精神科新藥被FDA批準,介入精神病學的發展,對于精神科藥物處方優化的日益重視……2013年對于精神科學來說無疑是充實的。以下為Medscape基于全年新聞及專家意見所總結的2013年精神科重大進展,讓我們以DSM-5的發布開始。

一、“圣經”更新換代:DSM-5發布

2013年5月18日清晨,美國加利福尼亞洲San Francisco市,《精神疾病的診斷和統計手冊》第五版(DSM-5)發布。與2000年發布的DSM-IV-TR相比,DSM-5新增了15個診斷名稱,刪除了2個,合并了28個,還有其他多處修訂,診斷總數由172個下降至157個。

與上一版相比,DSM-5有三個主要的變化:去掉多軸診斷系統,增加維度診斷體系,重新編排疾病章節及歸類。五軸診斷系統被“無”軸診斷體系取代,其目的在于規避精神障礙之間人為的界線:大部分精神障礙在一邊,而人格障礙和精神發育遲滯(現在被稱為“智力殘疾”)卻在另一邊。放棄五軸診斷系統同樣是為了給DSM-5中自帶的疾病嚴重程度與損害量表以施展的空間,這樣一來,單一使用功能大體評定量表(GAF)的方法也壽終正寢。維度診斷方法要求臨床醫師沿疾病連續譜系的嚴重程度評價病情,此舉將大大減少“未特定”這一類診斷的使用。另外,維度診斷體系與治療需求及輔助治療的相關性更好。通過將那些在生物學基礎上彼此更加接近的疾病歸為一組,新修訂的章節意在更好地反應,除疾病的臨床特征之外,我們在理解潛在疾病易感性方面所取得的進步。

二、抗精神病藥物使用:明智選擇

精神科學界周期性地就抗精神病藥物的過度使用及其潛在而嚴重的長期副作用發生激烈交火。然而,在被合理使用時,這些藥物是相當有效的,有時甚至可以挽救生命。為結束這種狀況,今年有大量的研究聚焦于此,探討抗精神病藥物的優化使用及抗精神病藥物的合理受眾。

今年9月,美國精神病學會(APA)發布了針對抗精神病藥物使用的5項建議。作為美國內科醫學委員會(ABIM)“明智選擇”的一部分,這些建議旨在避免及減少潛在有害的藥物使用。這5項建議包括:

1.在未進行合理的初始評估和持續監測的情況下,不要為患者處方抗精神病藥物;

2.不要同時常規處方2種或2種以上抗精神病藥物;

3.在治療老年癡呆癥患者的行為和心理癥狀時,不要首選抗精神病藥物;

4.不要常規用抗精神病藥物一線治療成年人的失眠癥狀;

5.不要常規處方抗精神病藥物一線治療青少年兒童精神障礙以外的任何疾病。

三、抗抑郁藥物再添新丁

2013年,兩種新藥躋身FDA批準的抗抑郁藥行列:7月,新型SNRI類藥物levomilnacipran(Fetzima)被批準治療成人抑郁癥(MDD)。該藥是第四種被FDA批準在美國上市的SNRI類藥物,體外研究顯示,該藥是SNRI類藥物中去甲腎上腺素能活性最強的。

隨后,vortioxetine (Brintellix)被FDA及歐洲藥品局批準治療成人MDD。該藥被認為是一種新型多模型抗抑郁藥,體外研究顯示,該藥可拮抗5-HT3、5-HT7及5-HT1D受體,激活5-HT1A受體,部分激活5-HT1B 受體及抑制5-HT轉運體。

四、當精神病學邂逅基因學

今年2月,一項發表于《柳葉刀》的研究報告了孤獨癥譜系障礙(ASD)、注意缺陷/多動障礙(ADHD)、雙相障礙、抑郁癥(MDD)及精神分裂癥之間的遺傳關聯。這項研究由精神疾病基因組協會跨疾病研究組所開展,是迄今為止規模最大的精神障礙相關基因研究。研究發現,兩個與神經元鈣平衡相關的基因,即CACNA1C和CACNB2單核苷酸多態性與上述精神障礙相關。研究結果顯示,電壓門控鈣通道信號傳導過程可能成為治療精神障礙的頗有前途的靶點。

再次研究基礎上,今年8月,該研究組在《自然·遺傳學》中再度發文,將數以千計罹患上述5種精神障礙之一的患者的全基因組數據與健康對照進行了比較,計算出疾病之間的遺傳重疊程度。結果顯示,精神分裂癥與雙相障礙之間的遺傳重疊程度為15%,與抑郁癥之間為9%,與ASD之間為3%;雙相障礙與抑郁之間的遺傳重疊程度為10%。

五、毒藥還是良藥?

**,一種廣為人知的**品及***,N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受體拮抗劑,其抗抑郁功效正在受到重視。從2000年以來,一系列的安慰劑對照研究指出,靜脈應用單劑量**可快速對抗抑郁,注射內1小時內即起效,其作用在注射后24小時時達到高峰,并可持續3-5天。然而,這些“粗獷”的研究結果同時受到了質疑,因為對接受安慰劑或亞麻醉劑量**治療的患者采用盲法幾乎不可能。

今年,研究者在一項迄今為止最大規模的研究中驗證了**的抗抑郁效果,該研究發表于《美國精神病學雜志》。研究顯示,給藥后24小時內,**使64%的患者的抑郁癥狀得到緩解,而在作為活性對照的**組中,這一數字僅為28%。盡管專家也承認,目前稱之為抑郁治療的一大突破為時尚早,但這些研究結果推動了人們在生物學層面對抑郁的認識,以及新型抗抑郁治療手段的研發。

六、介入精神病學:精神病學新門類?

時代在召喚,精神科醫生時刻準備變身介入治療師。介入精神病學是精神病學的新興門類,使用大腦**技術改變精神疾病下掩藏的神經通路功能異常。官方尚沒有針對這一領域提供正式的訓練及認證,而研究者的興趣仍濃,2013年,他們收獲了許多“**”的研究結果。

兩種經顱磁**(TMS)設備被批準用于治療對至少一種抗抑郁藥反應欠佳的患者。2013年APA年會提到,TMS可誘導具有統計學及臨床意義的應答,有助于難治性抑郁患者急性期癥狀的緩解,這一效果可持續長達一年。一項發表于《生物精神病學》的、包含27名個體的小型隨機對照研究顯示,TMS可有效改善精神分裂癥患者的認知缺陷。

深部腦**(DBS)同樣被研究用于精神科臨床,治療難治性抑郁、強迫癥及神經性厭食。今年3月,一項發表于《柳葉刀》的研究首次探討了DBS在神經性厭食中的應用。研究規模不大,僅納入了6名受試者,試圖探尋顯示DBS的安全性。事實上,這一治療手段不僅安全,而且與基線時相比,其中一半受試者的心境得到了改善,BMI也有所提高。

最后,兩項直接**神經的技術同樣顯示出了潛力。一項發表于《腦**》、包含70名患者的研究顯示,迷走神經**在治療難治性抑郁方面有效,同時可能減少抑郁相關的皮質區代謝改變。APA年會所展示的其他研究顯示,三叉神經**或可有效治療ADHD。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

邊緣型人格障礙:哪些藥物可以一用?

邊緣型人格障礙(BPD)是一種破壞性很強的精神障礙。證據顯示,精神科住院部...[詳細]

-

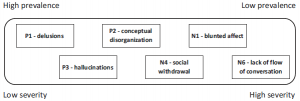

PANSS-6——一種簡潔有效的精神分裂癥嚴重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可擴展性”;...[詳細]