Hepatology:雙藥聯合治療CHB患者優于單藥

2013年11月14日在線發表于《Hepatology》的一項多中心、非盲、隨機對照研究顯示:對于替比夫定治療24周時病毒學應答不佳的慢乙肝患者,建議調整治療方案。加用阿德福韋治療可使患者受益于累積的抗病毒效應和低耐藥性,而無增加的副作用。該研究由我國南方醫科大學南方醫院肝病中心聯合國內24家肝病中心開展。

研究設計圖[點擊查看大圖]

研究設計

606名HBeAg陽性,初服核苷(酸)類藥物的慢乙肝患者被隨機分為優化治療組(OPTIMIZE)和單藥治療組(MONO)。OPTIMIZE組患者首先替比夫定治療24周,隨后HBVDNA≥300拷貝/ml的病毒學反應不佳患者從24周開始接受替比夫定加阿德福韋治療至104周,而早期病毒學應答患者則繼續單用替比夫定治療。MONO組患者只接受替比夫定治療。若替比夫定單藥治療患者發生了病毒學突破,則加用阿德福韋治療。

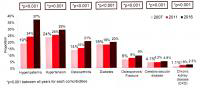

研究數據[點擊查看原圖]

研究結果

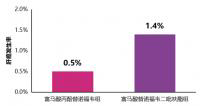

OPTIMIZE組68%(204/300)患者因病毒學應答不佳而加用阿德福韋。24周病毒學應答不佳患者,加用阿德福韋治療至104周時,累積抗病毒效應為71.1%患者獲得病毒學應答,只有0.5%患者發生基因型耐藥。而MONO組只有46.6%的患者獲得病毒學應答,37.8%患者發生基因型耐藥性。104周時OPTIMIZE組比單藥組有更多患者(76.7%vs61.2%)達到HBVDNA<300拷貝/ml,且耐藥更少(2.7%vs25.8%)。OPTIMIZE組和MONO組的HBeAg血清學轉換率和ALT復常率分別為23.7%vs22.1%和80.7%vs79.2%。

結論

對于替比夫定治療24周后無早期病毒學應答的慢乙肝患者,加用阿德福韋的優化治療方案可顯著提高抗病毒療效,且2年內具有良好的用藥安全性。基于“路線圖概念”的阿德福韋和替比夫定聯合應用治療方案,為亞太地區慢乙肝患者抗病毒治療效果的優化帶來新的希望。基于路線圖概念的優化方案能否提高病毒學應答不佳的慢乙肝患者的臨床療效目前尚無循證醫學依據。

研究背景

目前國際指南主要推薦恩替卡韋和替諾福韋作為慢乙肝第一線治療用藥,但由于經濟成本和替諾福韋的使用批準問題,多數亞太地區慢乙肝患者難以接受第一線的抗病毒治療。而低基因屏障藥物的廣泛使用,造成病毒學應答不佳并產生耐藥。為更好地管理亞太地區的低基因屏障藥物的抗病毒治療,需對這些病毒學應答不佳患者的優化治療方案進行探索性研究。

2007年提出的“路線圖概念”,主要是指患者在使用初始藥物治療24周后病毒學應答不佳時應換用更有效的藥物,或加用第二種與初始藥物無交叉耐藥性的藥物。由于臨床試驗樣本量有限,“路線圖概念”一直未在任何前瞻性、嚴格對照、有足夠樣本量的隨機研究中得到證實。本研究旨在評價病毒學應答不佳患者在替比夫定治療的基礎上加用阿德福韋的“路線圖方案”的有效性和安全性,并與核苷(酸)初治HBeAg陽性慢乙肝患者替比夫定單藥治療的病毒學應答相比較。

研究發現,對于病毒學應答不佳患者,加上阿德福韋不僅能防止產生耐藥性,還能增加抗病毒效力。加用阿德福韋后,抗病毒效力的提高并沒有發生較高的血清學轉換,表明在發生血清學轉換前,實現早期和完全病毒抑制的重要性。替比夫定和阿德福韋聯合治療的安全性令人滿意。但10mg阿德福韋不是抑制病毒**的理想劑量,強化替諾福韋可能獲得更好的療效。對于初治慢乙肝患者,第一線推薦的恩替卡韋和替諾福韋治療方案為首選。而對于已經接受低基因屏障藥物治療的患者,基于“路線圖概念”的優化方案要大大優于單藥治療方案。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

AASLD2018研究進展丨慢乙肝患者治療期間的腎臟安全管理

在新藥取得成功之前,應用口服核苷(酸)類似物(NA)治療慢性乙型肝炎(簡稱...[詳細]

-

快訊丨TAF治療4年的肝細胞癌發生率低于TDF

5月17日,在第十屆全國疑難及重癥肝病大會上,我國香港大學司徒偉基教授交流...[詳細]