第七屆北京安貞腦血管病論壇:不可錯過的精彩

秉承著“努力傳播腦血管病診治的前沿知識、促進腦血管病診治水平的發展、提高神經內科醫生的專業技能”的宗旨,北京安貞腦血管論壇已經成功舉辦了六屆,為腦血管病的學術交流和指導臨床實踐做出了積極的努力。2015年5月9——10日,第七屆北京安貞腦血管論壇在北京安貞醫院成功舉辦。首都醫科大學附屬北京安貞醫院神經內科主任畢齊教授主持了本屆論壇,國內外腦血管病領域著名專家學者匯聚一堂,為我們呈獻上了精彩的學術大餐,搭建了一個“發表學術觀點、爭鳴學術思想”的傳播和交流平臺。

劉麗萍教授:卒中研究進展

首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經內科劉麗萍教授介紹了2015年國際卒中大會的亮點,并結合最新研究和新版中國缺血性腦卒中和短暫性腦缺血發作二級預防指南分析了急性缺血性卒中血壓管理、血管內治療、癥狀性顱內動脈狹窄的血壓目標值等爭議問題。

在急性缺血性卒中血壓管理方面,中國急性缺血性卒中降壓試驗(CATIS)探討了急性缺血性卒中患者立即降壓對1年后死亡率和主要殘疾的影響。結果顯示,早期積極降壓治療具有持久的降壓優勢;但是,降壓治療并不降低14天或出院時的死亡和嚴重殘疾風險,也不能降低3個月時的死亡和嚴重殘疾風險;即使收縮壓降低,隨訪1年時降壓治療組并未獲得更好的臨床結局。該研究顯示,在急性缺血性卒中的患者中,住院期間使用降壓藥物雖然可降低血壓,但并不能降低1年內死亡和嚴重殘疾、卒中復發、血管事件復合終點的發生風險。

胡文立教授:重癥卒中的程序化撤機

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院神經內科胡文立教授針對腦卒中與機械通氣、程序化撤機的發展、程序化撤機的實施、撤機失敗的原因、重癥卒中患者的撤機和撤機中的幾個問題等6個方面進行了講解。

機械通氣的卒中患者死亡率大約是普通患者的8.6倍。年齡、意識狀態、腦水腫、進展性卒中、卒中和肺炎、敗血癥、癲癇與卒中患者的機械通氣密切相關。撤機失敗的原因包括:上氣道阻塞、原發性呼吸衰竭、咳嗽能力減弱+氣道分泌增加、充血性心衰、急性冠脈綜合征、敗血癥、手術并發癥以及神經系統疾病等。胡文立教授針對不同的原因,提出了應對的策略和方法。

彭斌教授:卒中發作相關誘發因素分析

北京協和醫院神經科彭斌教授介紹,卒中有很多危險因素,而其發生也有一些誘發因素,例如酗酒、暴怒、氣候及空氣污染、發病前感染等。有已知危險因素的患者更易受卒中誘發因素的影響。因此,識別卒中高危人群,在控制危險因素的基礎上進行誘發因素干預對降低卒中發病率具有重要作用。彭斌教授認為,卒中的預防策略需要調整,應該將長程危險因素控制和短期誘發因素防控結合起來。

王春雪教授:對《中國缺血性卒中及短暫性腦缺血發作二級預防指南》的學習及思考首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經內科王春雪教授對2015年最新發布的新版《中國缺血性卒中及短暫性腦缺血發作二級預防指南》進行了精彩的解讀,包括:危險因素管理、非心源性抗栓治療、心源性栓塞治療、大動脈粥樣硬化的非藥物治療、其他特殊情況和藥物依從性等方面。

王春雪教授著重分析了顱內出血和他汀使用等問題。針對顱內出血患者住院期間能否使用他汀的問題,王春雪教授指出:急性腦出血后他汀類藥物治療至少在短期內較安全,而且可以改善預后;而某些病變,如淀粉樣血管病仍可能造成他汀類藥物使用風險增加,應避免使用;建議初次事件后發生非淀粉樣病變性ICH后至少進行他汀類藥物治療30天。

宋魯平教授:卒中后失語癥的評估和康復

中國康復研究中心神經康復科宋魯平教授講解了卒中后失語癥的評估和康復。先量體后裁衣,宋魯平教授強調了失語癥評估的重要性。通過評估我們可以確定言語障礙的診斷和類型,評估殘存交流能力和影響因素,預測康復的進程和療效,并確定康復目標、方案和步驟。宋魯平介紹了卒中后失語評估三部曲:(1)是否有失語——失語、構音障礙還是認知與情緒障礙?具體要看患者的言語內容、清晰度和流暢度等;(2)哪種類型的失語——運動性失語、感覺性失語、混合性失語還是其他類型?失語癥類型分析三步驟包括自發語言、聽理解和復述的評估;(3)嚴重程度如何:0-5級水平。

失語癥的治療需結合康復訓練和藥物治療。失語癥言語訓練的康復原則包括:(1)針對性;(2)找到切入點;(3)區別輕重緩急;(4)方法靈活多樣;(5)綜合訓練;(6)循序漸進;(7)言語環境調整。

彭丹濤教授:腦小血管病與認知功能障礙

中日友好醫院神經內科彭丹濤教授介紹了腦小血管病與認知功能障礙方面的基本知識、最新進展和診治經驗。

腦小血管病是一組腦小血管本身病變性疾病,臨床表現為靜灶腦梗死、各種腔隙綜合征和血管性認知功能障礙,影像學表現為腔隙性梗死灶、腦白質疏松、微出血及血管周圍間隙擴大。

所有原因癡呆的核心臨床診斷標準:具備以下認知或行為受損癥狀時可診斷為癡呆——(1)日常生活能力受損,且(2)生活能力和執行能力較先前水平降低,且(3)無法用譫妄或其他嚴重精神疾病來解釋。認知或行為受損至少包括以下中的兩項:學習記憶、推理判斷及處理復雜任務、視空間能力、語言功能、人格或行為舉止等。熟練的臨床醫生根據患者和知情者所提供的日常生活事件描述做出診斷,神經心理測試應在常規病史采集及精神狀態檢查不能提供確信診斷時進行。

彭丹濤教授強調了影像學檢查的重要性。VCL/VaD診斷需有影像學依據證實認知障礙癥狀與病變是一致的,且時間和部位均應吻合。腦小血管病變導致的認知功能障礙在影像學上主要表現為:皮層下的腔梗和腦白質病變。腦白質病變的影像學特征包括:(1)帽(cap):側腦室角部白質病變;(2)不規則的暈(irregular halo):側腦室周圍,>10mm;(3)彌漫融合或廣泛融合的HIS:形狀不規則,>25mm.

劉梅顏教授:精神壓力導致冠心病患者心肌缺血的診斷與治療心臟是一個泵動力器官,同時它還有神經內分泌功能。首都醫科大學附屬北京安貞醫院心臟內科劉梅顏教授分享了精神壓力導致心肌缺血(MSIMI)的概述、診斷和治療。MSIMI不同于運動及藥物負荷所致的心肌缺血,是指在標準**程序所施加的精神壓力下導致的缺血。標準**程序包括心算、伴隨憤怒回憶的公眾演講、鏡描等多種能夠施加精神壓力的方法。

MSIMI的診斷包括對精神壓力應激和心肌缺血的評估。心肌缺血的判定為相對于靜息狀態出現:(1)室壁運動異常或室壁運動異常惡化;(2)LVEF減少8%;和/或(3)心電圖2個或2個以上的導聯ST段變化(壓低或抬高)持續≥3個連續心跳。此外,生物標志物BNP、唾液皮質醇和CRP等檢查可輔助診斷。

MSIMI的治療首推生活方式干預,包括合理膳食、適度運動、控制體重、戒煙、限酒和保持良好心態等。在藥物治療方面:(1)可參照抑郁障礙防止指南,選擇SSRI或SNRI類藥物;(2)為預防和治療冠心病患者精神壓力導致的心肌缺血,推薦規范化的使用β受體阻滯劑;(3)中西醫結合治療:冠心病常規用藥+中藥(+抗焦慮抑郁藥)。

趙性泉教授:卒中后患者血壓管理的思考

高血壓是導致卒中發生及發展的重要危險因素。首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經內科趙性泉教授指出,卒中后血壓管理的主要目標是預防卒中復發、預防低血壓和認知功能障礙發生、維持生活質量和身體健康及降低心血管并發癥和死亡。因此,卒中后血壓管理對降低卒中再發風險、改善卒中預后有重要的意義,然而對于卒中后患者的血壓管理策略目前還存在諸多爭議。支持者認為,降低血壓能夠減少腦水腫,阻止腦梗死的出血性轉化,預防并發心肌損傷并加速向長期高血壓治療的過渡;反對者認為,早期降壓可能因為局部缺血造成腦動脈自動調節功能受損而減少側支循環,并進一步增加腦梗死面積。既往指南對急性期卒中降壓治療時機的推薦也不一致。

趙性泉教授結合近期的大規模臨床研究和指南更新分享了對卒中后患者血壓管理的見解。他總結道,卒中急性期降壓治療無心血管獲益,但也不會增加死亡、傷殘等不良事件風險,所以卒中急性期降壓治療是安全的,可以用于溶栓前的血壓控制;同時,血壓調控應遵循個體化、慎重和適度的原則;只有當收縮壓>185mmHg或舒張壓>105mmHg時,才推薦開始降壓,且幅度應小于20%.在腦卒中急性期和長期血壓管理方面,趙性泉教授指出,腦出血患者早期血壓強化降至140mmHg以下不增加患者不良事件發生率,同時能改善患者功能性預后,是安全有效的;腦出血患者急性期強化降壓治療不僅要關注早期目標,還需在整個7天持續控制;腦出血患者長期血壓控制不理想,需要進一步的研究去探索高風險人群改善血壓的最佳方法。

本屆論壇論壇還有很多亮點內容,例如北京大學第三醫院神經內科樊東升教授的《自由基與神經保護》、北京大學第三醫院神經內科肖衛忠教授的《血管性癡呆指南解讀》、北京醫院心臟內科劉蔚教授的《高血壓的藥物治療》等。醫脈通將陸續整理并奉上精彩視頻,為大家全面地展現這場學術盛宴。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

細數20年間卒中二級預防進展歷程

讓我們首先從抗血小板療法來進行討論。毫無疑問的是,阿司匹林對于卒中的二級預...[詳細]

-

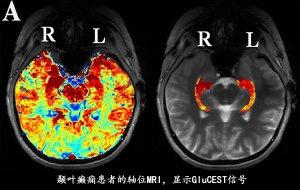

新型MRI成像技術可有效檢出癲癇病灶

研究者正在嘗試使用一種有力的影像學檢查工具,對難以尋覓的癲癇病灶進行定位。...[詳細]