移動醫療在精神衛生領域的應用

一、移動醫療的概念

隨著醫療技術的不斷提高,人們壽命大幅延長,繼而帶來醫療費用增加、人口老齡化和慢性疾病發病率增加等新的健康問題,這對世界各國醫療資源分配、醫保費用利用和醫療服務的提供帶來了巨大的挑戰。移動醫療(mobile health)作為當代生物醫學技術***與信息技術***而產生的全新醫療健康模式,其具有便捷性、快速性和可推廣性等特點,在醫療健康領域得到越來越廣泛的應用。國際醫療衛生信息與管理系統協會(Health care Information and Management Systems Society,HIMSS)將移動醫療定義為:通過使用移動通信技術,如掌上電腦、移動電話和衛星通信來提供醫療服務和信息,具體到移動互聯網領域則以基于安卓(android)和蘋果操作系統(iphone operation system,iOS)等移動終端系統的醫療健康類應用程序(application,APP)的應用為主。通過移動醫療技術,一方面可以不受時間和地點限制對患者進行實時健康監測、快速疾病診斷、識別行為變化等,便于衛生保健人員對病情變化及時干預;另一方面可促進疾病早期發現、診斷、干預和康復,從而使醫療資源得到更有效管理,醫療費用得到更有效的利用。

二、移動醫療在精神衛生領域的應用方向

隨著美國個人健康管理移動醫療公司WellDoc研發的糖尿病管理平臺獲FDA批準,其成為可幫助醫生優化開具處方的手機應用,各國研究機構逐漸將重點聚焦于與精神疾病相關的移動醫療技術。移動設備提供精神健康服務的形式多種多樣,例如幫助患者或照料者接聽或撥打電話,收發健康提醒短消息,登錄像關網站,提供臨床決策支持,捕捉和傳送數據以及使用健康類應用程序APP。目前在精神衛生領域的APP研究應用主要包括以下:

1.慢性精神疾病管理類APP:MeTavish等以認知行為和自我決定理論為基礎,開發了一套慢性酒依賴患者自我管理APP軟件,該軟件包含數碼語音服務、短消息收發、網絡訪問、聲音識別和錄像功能,通過獲得健康知識、信息提醒、互動交流、專家提問、計劃執行等使患者增強自信和自控力,80%以上的患者在隨訪16周仍高效使用該平臺,且合并有藥物依賴的患者使用率更高。Wenze等也通過定期癥狀評估、給予治療方案建議等方式加強雙相障礙患者的治療依從性。Ben—Zeev等同時采用3種APP對精神分裂癥患者給予癥狀管理、情緒調節、提供藥物依從性、改善睡眠等方面的干預,發現患者1個月內使用天數為86.7%,近90%的患者認為該干預具有較好地可接受性。

2.疾病風險評估及監控類APP:Prociow和Crowe采用手機全球移動定位(globalpositioning system,GPS)技術及藍牙設備進行雙相障礙患者的個人環境監測,通過采集患者的坐標位置信號。計算其出現的高密度及低密度區域,從而監測其行為改變是否受情緒影響,如抑郁發作期患者常足不出戶,而躁狂期患者社交外出明顯增多。Tung等也采用GPS技術評估阿爾茨海默病患者的生活空間變化以監測其功能下降水平,結果顯示阿爾茨海默病患者的GPS導出面積、周長、離家的平均距離均小于健康對照。該類APP通過對疾病的評估,很大程度上能幫助患者及時就醫治療,有利于患者解危和康復。

3.測評類APP:癥狀測評APP,如情緒測評軟件能及時記錄患者每天的情緒狀態并繪制情緒曲線圖,也能夠以量表形式進行癥狀自評,及時發現負性情緒。認知測評APP,是傳統神經心理測驗發展的新方向,尤其對執行功能的測評,如工作記憶、側抑制、任務轉換等測試,采用數字化、個體化認知測評可以得到更加精準的反應時間,也可避免天花板、地板效應,節省人力、物力。Brouillette等采用顏色。形狀測試APP評估老年人認知加工速度。結果發現其與數字廣度測驗、連線測驗均有顯著相關性,且復測信度達0.726。目前已推廣進入市場的APP測評軟件中有與睡眠障礙相關的睡眠監測,可用于監測睡眠時長、睡眠波動、噪音干擾等,還可以結合心律、血壓等多項指標,綜合評估睡眠狀況,操作簡便且可以每日監測。另有研究通過手機監測鼾聲強度量化呼吸暫停綜合征的嚴重程度。醫生通過測評類APP收集患者數據后與人群的基準數據對比發現疾病風險,從而獲得患者疾病變化、康復進展等重要信息,并有針對性地提供個性化醫療方案。

4.治療干預類APP:心理治療中的認知行為治療(cognitive behavior therapy,CBT)可以通過APP實現,例如問題解決療法可以通過每日在手機上設定目標、選擇策略、評估實施可能性、執行計劃、結果反饋等步驟來完成,適用于輕中度抑郁、焦慮及日常壓力應對。Da966等曾研究以移動設備為干預平臺的CBT和人際心理治療對社交焦慮患者的療效差別,結果發現兩種方法均有效,且CBT效果更佳。Shand等采用以CBT理論為基礎的APP對有**觀念的青少年進行干預,結果發現**觀念的頻度和強度減少,并且有效緩解患者的抑郁、焦慮和沖動情緒。2013年Angucra等在Nature上報道了視頻游戲可以加強老年人認知控制能力,這一研究團隊目前正在開發基于認知控制理論為基礎的APP訓練游戲,并應用于老年抑郁、注意缺陷障礙患者以觀察其訓練效果。

5.其他:信息類APP有針對患者精神心理衛生醫學常識信息的推送,也有針對臨床醫生臨床信息及科研資訊的推送。如目前國內流行的微信、醫脈通、丁香園等。另外,通過APP可以采集患者健康數據,完成電子病歷傳輸及通過APP進行就診預約、服藥提醒等有助于精神護理工作的開展。

三、移動醫療在精神衛生領域應用的意義

1.增強心理健康意識:通過向大眾手機定期發送心理健康相關的短消息、新聞信息等,提高公眾對精神疾病的癥狀、治療、預防等知識的理解,教授大眾學會利用信息資源(如熱線電話、在線網站、應用程序下載、精神衛生救治中心等)及時尋求幫助。一些發達國家已將提升精神健康認知力作為早期預防和干預的重要內容實施。

2.減少精神疾病病恥感:在我國,公眾仍然存在一定的精神疾病病恥感,許多患者及親屬因不愿或未曾及時就醫,而導致疾病治療的延誤或自傷、**的發生。采用移動醫療,患者通過移動設備個人用戶端登錄、咨詢、監測及治療,有效減少病恥感及相關阻礙因素對患者就醫的影響。澳大利亞一項公眾調查顯示,76%的人愿意采用移動手機進行精神健康監測和自我管理。Bush等采用“虛擬的希望盒子”APP對存在**觀念及壓力的患者進行干預,發現其較傳統干預更佳有效且易于被接受,尤其適用于敏感且不愿接受面對面治療的患者。

3.提高精神疾病患者治療依從性、減少復發:精神疾病患者治療依從性較差的問題一直困擾廣大醫生及家屬,使疾病的復發率較高。未來通過移動管理平臺,可對患者病情變化及服藥情況實時追蹤并適時進行信息提醒,使更多的患者能夠保持服藥依從性。未來的移動平臺可以掃描藥物包裝的防偽射頻識別電子標簽編碼,查找特定的藥物信息(如劑量、用法、警告等),監測藥物不良反應和記錄服用情況,患者用藥信息可與醫生工作站直接聯網。

4.提升基層醫療水平,解決邊遠地區就醫問題:通過移動技術,全科或基層醫生可在專科醫生指導下處理一些特殊或緊急情況(如精神疾病急性發作、**等),或者及時調動有效資源進行救治(如救護車、抗精神病藥等)。這對提高基層工作者對精神疾病的診斷和治療具有積極影響,尤其在農村及偏遠地區。APP結合視頻技術,將使遠程診斷和治療變為可能,視頻醫療可簡化患者醫院就診、分診程序,減少排隊等候時間,適用于一對一的個體訪談,也可通過多方視頻進行家庭治療,異地家庭成員均可納入。

四、移動醫療在精神衛生領域應用的局限性

盡管移動技術的使用為精神醫學領域開啟了一扇新的大門,但鑒于精神疾病尤其是重性精神障礙的特殊性,在實際臨床診療工作中應避免違反《中華人民共和國精神衛生法》和《中華人民共和國執業醫師法》等相關法律,同時也要積極解決如下問題:

1.研究的應用轉化:目前市場上較多心理健康類APP缺少研究基礎且與精神科結合較少,而實驗室研究用APP又缺乏應用轉化。Donker等通過檢索相關領域發表文獻,有研究數據的精神衛生類APP僅有2項可供公眾下載,不足市場全部APP的1%。因此,研究成果如何有效應用于公眾及為臨床服務。有待進一步解決。而目前我國雖有醫院已開展了移動平臺掛號繳費服務,或患者互動健康專欄,但真正與科研、臨床相關的移動醫療開展尚少。而精神醫學涉及生物一心理一社會三方面,是否僅通過簡單的數據傳輸就能替代精神科醫生的系統評估、精神檢查,也是實際應用中需要考慮的問題。

2.醫療及信息安全:遠程醫療目前缺乏完善的標準規范,需保證傳輸信息的完整性、可靠性,維護網絡安全。無論哪種遠程醫療都需精神及心理科專業醫師參與及設備支持,配套硬件能否跟上,醫務人員的軟件支持能否保證也需要考慮。移動醫療中患者隱私及信息安全問題應如何解決,是否有《中華人民共和國精神衛生法》等相關政策、法規保護,以及醫療責任如何鑒定更是所要面臨的難題。

3.技術支持和收費:移動醫療項目開發需要多項資源支持移動醫療基礎設施,包括人力資源、技術開發、培訓和評估,啟動費用以及昂貴的后期維護成本,從而導致該類項目研究和應用在發達國家開展較多。而移動設備面臨無線網絡信號不均勻、條碼識別率不高、待機時間短、大數據下載困難等問題,嚴重影響使用體驗和工作效率。電力不足即是當前個人用戶所面臨的簡單而又棘手的問題之一,目前許多研究致力于如何有效給予電力支持,如動能充電、太陽能電池板等。最后,醫生通過移動醫療所提供的醫療服務如何收費,醫保費用如何支付也是制約移動醫療順利開展的重要因素。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

邊緣型人格障礙:哪些藥物可以一用?

邊緣型人格障礙(BPD)是一種破壞性很強的精神障礙。證據顯示,精神科住院部...[詳細]

-

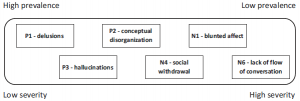

PANSS-6——一種簡潔有效的精神分裂癥嚴重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可擴展性”;...[詳細]