神經接口系統恢復受損大腦功能

日前,來自凱斯西儲大學等機構的科學家們在大腦受傷的大鼠模型中,利用一個神經假體恢復了它的行為舉止——在這個例子中,指其通過一個狹小通道伸出前肢抓握食物的能力。研究人員希望最終發展一種裝置,能夠快速和大幅提高人類受損后大腦的功能。

假體,稱為腦機接口,是一個閉環的微電子系統。它記錄來自大腦一部分的信號,并實時地處理這些信號,然后通過**已經失去連通性的大腦的第二個部分,將受損部位彌合起來。

研究人員表示,如果使用這個裝置,把來自大腦一部分的活動結合到大腦的另一部分,是否有可能引起TBI的恢復?這是本研究的核心之處。他們最終發現,可以使用一個閉環的神經假體,促進受損大腦的修復。

研究人員在大腦損傷模型大鼠中,測試了這個假體。他們繪制了大鼠的大腦圖,構建了一個模型,在這個模型中,控制大鼠前肢的大腦前部和后部部分被切斷。腦機接口在每個動物的頭頂,是位于一個比25美分硬幣更小的電路板上的一個微芯片,與植入兩個大腦區域的微電極連接。

該裝置能夠放大信號,這被稱為神經動作電位,由大腦前部的神經元產生。一種運算法則,能夠從噪音和其它人工產品中分離這些信號,將其記錄為大腦峰電活動。利用檢測的每個峰電,微芯片能夠發出電流脈沖,**大腦前部的神經元,人為地連接兩個大腦區域。

假體植入并連續運行兩周后,利用全閉環系統的大鼠模型已經恢復了幾乎所有因為損傷而丟失的大腦功能,接近未受傷正常大鼠所用時間的70%,它們成功地取回食物顆粒。受到該裝置隨機**的大鼠模型,取回了不到一半的食物顆粒,而那些沒有接受**的大鼠,只取回了大約四分之一。

研究人員表示,仍有一個需要回答的問題是,假體必須被終生保留在原處嗎?還是可以在2到6個月之后被撤掉,新的連接是否和何時將在大腦中形成?

大腦研究已經表明,在生長期間,相互之間有規律交流的神經元,會發展和鞏固它們之間的連接。研究人員表示,他們需要更多的系統性研究,確定在大腦中發生了什么從而引起了功能恢復。他們也想確定,在大腦受損傷后,是否存在一個最佳的時間窗口,在這個時間內,他們必須植入裝置以恢復大腦功能。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

細數20年間卒中二級預防進展歷程

讓我們首先從抗血小板療法來進行討論。毫無疑問的是,阿司匹林對于卒中的二級預...[詳細]

-

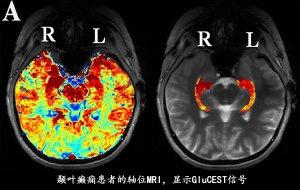

新型MRI成像技術可有效檢出癲癇病灶

研究者正在嘗試使用一種有力的影像學檢查工具,對難以尋覓的癲癇病灶進行定位。...[詳細]