氨基肽酶活性可預測精神分裂癥預后?

新研究發現血漿肽酶或參與精神病病理生理過程,表明血漿氨基肽酶活性或可作為預后指標,用于預測首發精神病患者的疾病發展。

通常認為精神分裂癥發病有一定的神經生物學基礎,但目前醫生主要還是基于癥狀特征,使用相應診斷標準進行診斷(如DSM-V、ICD-10),而這些癥狀常與其他精神疾病有重疊,為臨床診斷帶來困難。

蛋白酶中的氨基肽酶家族參與前體蛋白的蛋白水解過程,產生具有生物活性的神經肽及激素,其中包括二肽基肽酶(DPP-IV)、脯氨酸寡肽酶(PEP)、氨基肽酶N(APN)及氨基肽酶B(APB)。

研究人員對大樣本量首發精神病患者的血漿樣本與健康對照進行比較,試圖找到此類疾病患者的DPP-IV、APN、APB及其他氨基肽酶的表征差異。研究納入119名首發精神病患者,對首發精神病患者的血漿氨基肽酶活性監測1年。

與預期相同,患者精神病發作期內的功能總體評分量表(GAF)及漢密爾頓抑郁量表(HDRS)得分變化與臨床癥狀變化相一致。

◆首發精神病患者的血漿APB、APN及DPPIV活性水平與對照組差異顯著,但PSA、PEP、Cys-AP、Asp-AP、GLU及PGI與對照組差異不顯著。

◆患者組的APB、APN及DPP-IV血漿活性隨精神病發作過程而持續增加。

◆精神病患者首次診斷時的血漿APB及PEP活性與一個月后的GAF得分顯著負相關。使用線性回歸預測模型,分析發現首次診斷時的血漿APB及PEP活性與1個月后的GAD得分中值具有統計學相關性,表明血漿APB及PEP活性具有負性預后因子的作用,可預測精神病癥狀。血漿PSA活性與首次診斷時的GAF得分具有相關性。

◆首次診斷時的PSA、APN及DPP-IV血漿活性與1個月后的HDRS得分正相關。表明發作初期的DPPIV、APN及PSA活性升高,作為負性預后因子可預測后期抑郁癥狀。

該研究進一步為血漿氨基肽酶活性與精神分裂癥預后的相關性提供證據,表明首發精神病患者發作初期的血漿氨基肽酶活性水平或可作為臨床預后生物指標,預測患者的病程及結局。

參考資料:Ainhoa Fernández-Atucha, Enrique Echevarría, et al. Plasma peptidases as prognostic biomarkers in patients with first-episode psychosis Psychiatry Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2015.04.027

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

邊緣型人格障礙:哪些藥物可以一用?

邊緣型人格障礙(BPD)是一種破壞性很強的精神障礙。證據顯示,精神科住院部...[詳細]

-

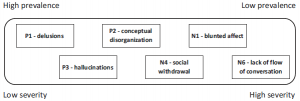

PANSS-6——一種簡潔有效的精神分裂癥嚴重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可擴展性”;...[詳細]