JAMA:旅行者腹瀉的現狀

急性腹瀉是影響世界低收入地區的最常見疾病。即使很多地區提高衛生水平已經降低了旅行者腹瀉的風險,在一些其他地方風險仍然很高。整理《JAMA》期刊上的一篇對旅行者腹瀉目前的發病原因,風險因素,預防和管理的內容綜述,以饗讀者。

本篇綜述對Pubmed,Google Scholar,和Cochrane Library數據庫在2012年——2014年4月的關于旅行者腹瀉文章進行檢索。數據庫搜索產生了2976篇文章,37篇列入本綜述,以及之前有作者們確認的85篇文章。

旅行者腹瀉的流行病學

旅行者腹瀉通常發生在高收入國家的個體去低收入和中等收入國家旅游的過程中。如果旅行者旅行到達目的地后每24h內出現3次及3次以上未成形大便且伴至少一種其他癥狀,比如腹部絞痛,里急后重,惡心,嘔吐,發熱或大便緊迫感等,則定義為發生旅行者腹瀉。第二周的窗口期通常用來定義發病率,作為隨著時間推移進展為旅行者腹瀉的變化率。

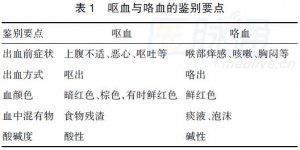

圖旅行者腹瀉在全世界不同國家的發病率(1996-2008)風險人群(如表1所示)

表1與增加旅行者腹瀉風險相關的因素

旅行者腹瀉的臨床表現和病程

旅行者腹瀉的癥狀上文中已有描述。當病原體侵入腸黏膜時,會帶來全身性疾病,如血便和/或發熱,此時旅行者腹瀉進展為痢疾。未經治療的旅行者腹瀉平均病程為4-5天,只有3%的病例會在一天內出現10次以上未成形大便。12%-46%的旅行者腹瀉患者可出現短期失禁,但平均持續時間小于1天。

旅行者腹瀉的長期并發癥主要為:感染后腸易激綜合征(PI-IBS),不同于腸易激綜合征(IBS)的慢性胃腸道癥狀(持續性或慢性腹瀉)。PI-IBS發生的相關因素包括:腹瀉嚴重程度,發作次數,旅行前是否發生腹瀉,旅行前是否發生不良生活事件,以及致病原是否為產不耐熱毒素的大腸桿菌(ETEC)。反應性關節炎及格林巴利綜合征可能與旅行者腹瀉相關。

病因學和微生物學

旅行者腹瀉是因攝入污染食物或飲料導致的,50% 到 90% 的患者檢查中可確定致病原。腸道細菌導致了大部分旅行者腹瀉的產生,但其導致的成人地方性腹瀉的比例不到 15%.侵襲性細菌病原(志賀菌屬、沙門氏菌及彎曲桿菌等)與寄生蟲常可導致遷延性腹瀉。

表2評估旅行者腹瀉的地區差異

旅行者腹瀉的預防和治療

飲食預防

避免進食污染食物和飲料的建議通常有煮沸,煮熟,剝皮等,但事實上并未減少旅行者腹瀉的發病率。100℃的環境可以殺死腸道病原,且很多食物只要煮到60℃就安全,但是食物不能達到可殺滅病原體的足夠溫度。旅行中大多數旅游者會食用被細菌污染的自助沙拉或者飲用加入冰塊的帶菌飲料。

藥物預防和治療

一些抗生素和非抗生素藥物可用于旅行者腹瀉的預防和治療,如表3所示。

表3成人旅行者的藥物預防和化療

返程時旅行者腹瀉患者的評估

單純性腹瀉

大多數患者返程時腹瀉自發性改善,不會再尋求醫學幫助。返程后因疾病嚴重而尋求治療的大多數旅行者中,細菌感染是最常見致病原,一般在不進行糞便檢查的時就實施抗菌治療(表3所示)。

旅行者腹瀉伴發熱或便血

返程后患者進行實驗室檢查的適應癥:體溫>101.3℉,痢疾,霍亂樣腹瀉伴脫水,或持續性腹瀉(≥14d)。

旅行者腹瀉伴持續性或難治性腹瀉

持續性腹瀉表現為腹瀉持續大于14天,約發生在2%的旅行者腹瀉病例中。難治性腹瀉診斷表現是對抗菌藥物治療無應答或明顯臨床應答后復發,一般是由抗菌素耐藥的細菌和寄生蟲(賈第鞭毛蟲或隱孢子蟲屬)感染所致。

總結

在世界的一些地區,改善的衛生水平將旅行者腹瀉風險從≥20%(2周的停留)降低到8%——20%之間。旅行者腹瀉會導致12%——46%的旅行者改變他們的旅行計劃。旅行歸來就診的患者中有大約三分之一的病例患有胃腸道功能紊亂的診斷。感染后腸易激綜合征可能發生在3%——7%的旅行者腹瀉患者中。通過飲食避免腹瀉的措施通常并不成功。藥物預防應該僅限于嚴重腹瀉并發癥風險的旅行者中。環丙沙星是旅行者腹瀉的自我治療的標準方案,如果是在南亞或東南亞地區,阿奇霉素是首選。

腹瀉仍然是國際旅行者疾病的一個常見問題。打算去高風險國家的人群應該采取預防措施,可以考慮攜帶含有藥物治療旅行包。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理