腦微出血患者的抗栓治療:一個兩難選擇

對腦微出血的認識始于20世紀90年代核磁共振梯度回波T2*(GRE T2*)序列的應用。在GRE T2*及后續開發的磁敏感加權序列的腦部影像中經常可以發現一種小圓形、均勻一致的低信號改變,尸檢資料證實陳舊性出血是這種影像改變的病理基礎,局部沉積的含鐵血黃素產生順磁性效應,使病變局部呈現低信號。除信號特征外,腦微出血的定義中強調出血灶的“微小”特征,但并無公認一致的界定標準,病灶最大徑<5、<7及<10 mm是3種比較常用的標準。隨著GRET2*和磁敏感加權成像日益廣泛地得到應用,腦微出血也成為近年來腦血管病領域的研究熱點,相關研究涉及腦微出血的發生率、危險因素和臨床意義等多個方面。其中腦微出血對抗栓治療安全性的影響是關注的焦點之一。

一、腦微出血的高發生率

在荷蘭鹿特丹,60歲以上無癡呆的“健康老年人群”腦微出血的發生率達到24.4%,其中80歲以上人群中發生率為35.6%,在平均3.4年的隨訪中,腦微出血發生率增加至28%.華盛頓地區多種族的高齡老人(平均84.5歲)中發生率為27%.一項匯總分析的結果顯示,健康成人中腦微出血發生率為5%,在腦梗死和癥狀性腦出血的患者中腦微出血發生率更可高達33.5%和60.4%.

二、腦微出血患者癥狀性腦出血的風險增加

當患者被發現存在“無癥狀”的腦微出血時,對“癥狀性大出血”的擔憂往往成為患者本人和醫生的自然反應,越來越多的研究也逐漸證實了這種擔憂的合理性。

日本的一項研究中納入了2 102例沒有腦血管病史的“健康”老年人,在平均3.6年的隨訪中,有腦微出血患者發生癥狀性腦出血的風險是無腦微出血患者的50.2倍。在缺血性卒中(IS)或短暫性腦缺血發作(TIA)的患者中,腦微出血同樣預示更高的腦出血風險。一項包括了3 607例IS或TIA患者的meta分析顯示,有腦微出血患者的腦出血風險是無腦微出血患者的8.52倍,而這種趨勢在亞洲人群中更加明顯。急性癥狀性腦出血患者中,腦微出血同樣是腦出血復發的危險因素。僅有腦葉微出血的患者未來發生腦出血的風險接近癥狀性腦葉出血患者水平。腦淀粉樣血管病患者中,腦葉微出血也預示更高的腦葉“大出血”風險。

三、腦微出血患者的抗栓治療需求

在腦微出血預示出血性卒中風險增加的同時,部分腦微出血患者卻有著明確的抗栓治療需求,甚至是高強度抗栓治療,造成治療決策上的困難。

對16項研究結果的匯總分析顯示,IS患者中腦微出血的發生率高達33.5%,其中亞裔人群為41.5%.這些患者在IS急性期治療和二級預防中都存在溶栓、抗血小板或抗凝治療的需求。不僅如此,并發腦微出血的IS或TIA患者可能面臨更高的新發IS風險。瑞典176例TIA患者中,有腦微出血的患者3個月內的IS風險是無腦微出血患者的8. 91倍。在一歐洲TIA和IS隊列中,腦葉微出血被證明與卒中(主要是IS)復發有關。在荷蘭鹿特丹地區進行的“Rotterdam Scan Study”項目中,先前存在腦微出血的患者新發腔隙性梗死的風險升高(OR=4.67)。一項meta分析的結果也顯示,TIA和IS患者中腦微出血是新發IS的***危險因素。

四、腦微出血對“抗栓相關腦出血”風險的影響

對768例接受抗血小板或抗凝的卒中患者(IS 555例,出血性卒中90例)和123例TIA患者進行的匯總分析顯示,有腦微出血患者的腦出血風險是無腦微出血患者的12.1倍。一項小樣本病例對照研究發現腦葉和深部微出血都是華法林相關腦出血的***危險因素。

接受溶栓治療的急性IS患者中,合并腦微出血的患者溶栓后腦出血發生率有增加趨勢,但差異并沒有達到有統計學意義。亞組分析顯示,腦微出血數量與溶栓后腦出血風險有關。兩項橫斷面調查顯示,急性IS患者中腦微出血不是出血轉化的危險因素。

五、權衡腦微出血患者抗栓治療的風險和獲益

綜合上述研究結果,合并腦微出血似乎并不增加IS患者急性期“抗栓相關腦出血”以及出血轉化的風險。但腦微出血患者出于預防IS目的而長期接受抗凝或抗血小板治療時,“抗栓相關腦出血”的風險顯著增加。出血風險的增加是否抵消或超過抗栓治療的獲益需要進行量化評價。

現有的研究證據表明,腦微出血的負荷是決定患者能否從長期抗栓治療中獲益的重要因素。我國研究者對908例急性IS患者進行了平均26.6個月的隨訪,發現存在腦微出血的患者總體上仍能從抗栓治療中獲益,但隨著腦微出血數量增加,出血和死亡的風險增加,當腦微出血數目超過5個時,風險已大于獲益。

腦微出血患者能否從長期抗栓治療中獲益也與其病因有關。腦微出血有多種原因,高血壓性小動脈病變和腦淀粉樣血管病是其中最常見的兩種病因。腦淀粉樣血管病是腦出血的主要危險因素之一,主要引起腦葉出血、蛛網膜下腔出血和腦葉微出血,而較少導致IS.據此推測,以腦葉為主的微出血患者在接受長期抗栓治療時可能面臨較高的出血風險,一項小樣本的病例對照研究也證實腦葉微出血數量較多的患者不能從長期抗栓治療中獲益。高血壓性小動脈病變引起的微出血主要位于基底節、丘腦和腦干等深部結構。高血壓為IS和出血性卒中的共同危險因素,這部分患者更容易合并大動脈粥樣硬化和更高的IS風險。因此,當深部微出血患者存在明確抗栓治療指征時,其從抗栓治療中獲益的可能性更高。

目前的證據顯示,多數情況下腦微出血還不足以作為改變抗栓治療策略的依據。腦葉微出血和腦微出血數量較多時,患者似乎不宜接受長期抗凝或抗血小板治療。但總體而言,已有研究多為橫斷面調查、病例對照研究,且樣本量小,證據級別較低,需要規范設計的大規模前瞻性研究提供更可靠的決策依據,在研究設計中應對不同病因導致的腦微出血加以區分。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

細數20年間卒中二級預防進展歷程

讓我們首先從抗血小板療法來進行討論。毫無疑問的是,阿司匹林對于卒中的二級預...[詳細]

-

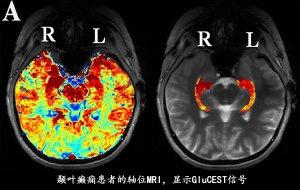

新型MRI成像技術可有效檢出癲癇病灶

研究者正在嘗試使用一種有力的影像學檢查工具,對難以尋覓的癲癇病灶進行定位。...[詳細]