急性病毒性肝炎臨床路徑

一、急性病毒性肝炎臨床路徑標準住院流程

(一)適用對象:

第一診斷為急性無黃疸型病毒性肝炎(ICD-10編碼:B19.905);急性黃疸型病毒性肝炎(ICD-10編碼:B19.904)。

(二)診斷依據:

1、疾病診斷:參照《病毒性肝炎防止方案》(中華醫學會肝病學分會傳染病與寄生蟲病學分會2000年修訂)中的臨床診斷標準。

2、疾病分類:

(1)急性無黃疸型病毒性肝炎

(2)急性黃疸型病毒性肝炎

3、診斷依據:

(1)急性無黃疸型病毒性肝炎:根據流行病學史、臨床癥狀、體征、化驗及病原學檢測結果綜合判斷,并排除其他疾病。①流行病學史如密切接觸史和注射史等。密切接觸史是指與確診病毒性肝炎患者(特別是急性期)同吃、同住、同生活或經常接觸肝炎病毒污染物(如血液、糞便)或有性接觸而未采取防護措施者。注射史是指在半年內曾接受輸血、血液制品及未經嚴格消毒的器具注射藥物、免疫接種和針刺治療等。②癥狀指近期內出現、持續幾天以上但無其他原因可解釋的癥狀,如乏力、食欲減退、惡心等。③體征指肝腫大并有壓痛、肝區叩擊痛,部分患者可有輕度脾腫大。④化驗主要指血清ALT升高。⑤病原學檢測陽性。凡化驗陽性,且流行病學史、癥狀和體征三項中有兩項陽性或化驗及體征(或化驗及癥狀)均明顯陽性,并排除其他疾病者可診斷為急性無黃疸型肝炎。凡單項血清ALT升高,或僅有癥狀、體征,或有流行病學史及②、③、④三項中有一項陽性者,均為**。對**應進行動態觀察或結合其他檢查(包括肝組織病理學檢查)做出診斷。**如病原學診斷陽性,且排除其他疾病者可確診。(2)急性黃疸型病毒性肝炎:凡符合急性肝炎診斷條件,血清膽紅素﹥17.1umol/L,或尿膽紅素陽性,并排除其他原因引起的黃疸,可診斷為急性黃疸型肝炎。

(三)治療方案的選擇

參照《病毒性肝炎防止方案》(中華醫學會肝病學分會傳染病與寄生蟲病學分會2000年修訂)中的治療原則,主要采取支持與對癥治療,可選擇抗炎、保肝、幫助肝臟解毒、穩定肝細胞膜等藥物治療。

1、診斷明確,第一診斷為急性病毒性肝炎。

2、患者適合并接受住院治療。

(四)標準住院日為≤21天。

(五)進入路徑標準:

1、第一診斷必須符合急性無黃疸型病毒性肝炎(ICD-10編碼:B19.905),或急性黃疸型病毒性肝炎(ICD-10編碼:B19.904)的患者。

2、肝功能:總膽紅素﹤171umol/L;凝血酶原活動度≥60%。

3、患者同時具有其他疾病,若在治療期間不需特殊處理,也不影響第一診斷的臨床路徑流程實施時,可以進入本路徑。

(六)明確診斷及入院常規檢查需2-3個工作日。

(七)入院檢查項目:

1、必須檢查項目

(1)血常規、尿常規、便常規

(2)肝功能、肝臟酶譜、蛋白、腎功能、電解質、血糖

(3)凝血四項

(4)病原學檢查:甲肝抗體、乙肝七項血清標志物、丙肝抗體、戊肝抗體

(5)腹部超聲:肝、膽、脾+門脈血流

(6)胸部X線后前位拍片

2、可選擇的檢查項目:根據病情需要而定,如抗HBc-IgM、HBV-DNA定量,HCV-RNA定量等。

(八)治療方案與藥物選擇:

1、口服抗炎、保肝藥物對癥處理,甘草酸制劑、水飛薊制劑、中成藥 二黃清肝膠囊、五味子制劑、健胃助消化藥物。

2、支持療法:靜點葡萄糖注射液、肌苷、維生素C、維生素B6。

3、抗炎、保肝、幫助肝臟解毒、穩定肝細胞膜等藥物:靜點甘草酸制劑、門冬氨酸鉀鎂、還原型谷胱甘肽、多烯磷脂酰膽堿等。

4、護理:按照急性病毒性肝炎臨床路徑表單執行。

(九)出院標準

1、病情好轉,乏力、食欲減退、惡心、嘔吐等癥狀消失。

2、谷丙轉氨酶﹤100U/L、血清總膽紅素﹤35umol/L,或較入院時明顯下降。

(十)有無變異及原因分析

1、病情加重,需要延長住院時間,增加住院費用。

2、經檢查發現伴其他系統疾病如高血壓、糖尿病者,需要特殊處理,導致住院時間延長、費用增加。

3、治療過程中發生了病情變化,當達到急性重型肝炎、亞急性重型肝炎的標準,或出現肝性腦病、出血傾向、肝功能衰竭等嚴重并發癥時,退出本路徑。

4、因患者及家屬意愿而影響本路徑執行時,退出本路徑。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

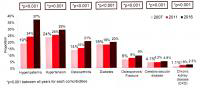

AASLD2018研究進展丨慢乙肝患者治療期間的腎臟安全管理

在新藥取得成功之前,應用口服核苷(酸)類似物(NA)治療慢性乙型肝炎(簡稱...[詳細]

-

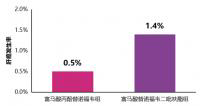

快訊丨TAF治療4年的肝細胞癌發生率低于TDF

5月17日,在第十屆全國疑難及重癥肝病大會上,我國香港大學司徒偉基教授交流...[詳細]