2015年日本肝膽胰外科學會指南:急性胰腺炎的管理

作者:第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 肝外五科 沈藝南 王舟翀 楊田 盧軍華

日本急性胰腺炎的管理指南(下稱日本指南)最初發布于2006年。隨后,日本健康、勞動和福利省(The health,labor and welfare ministry,MHLW)在2008年修訂了急性胰腺炎嚴重程度評估系統,并于2年后在其官方出版物上更新了日本指南(2010版)。2012年,隨著急性胰腺炎亞特蘭大分級標準的修訂,胰腺炎局部并發癥的分類被重新評定。同時,內鏡介入治療以及放射介入治療等微創手術也在近年來得到了進一步發展和推廣。日本指南隨之進行了進一步的修正并發布最新版本(2015版)。最新版日本指南采用GRADE系統對急性胰腺炎的管理范圍和目的進行了清晰的闡釋。而胰腺炎強化治療指南(2015版)的制訂更是強化了醫護人員提高胰腺炎治療質量的意識。此外,2015版日本指南的靈活應用性使其在臨床中更為簡單易行(圖1)。

日本指南(2015版)就17個相關領域制訂了43條建議,現將其簡要總結如下。

診斷

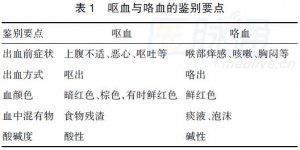

(1)推薦檢測血清脂肪酶作為診斷急性胰腺炎的主要標準。若血清脂肪酶檢測困難,則選擇血清淀粉酶(胰淀粉酶)作為主要檢測指標(表1)。

(2)尿胰蛋白酶原2試紙可能適用于微創治療方式以及急性胰腺炎的快速診斷。但是這類試紙尚未在日本上市,因此目前不推薦。

影像學診斷

(1)當懷疑急性胰腺炎發作時,建議采用超聲檢查。

(2)CT適用于急性胰腺炎的診斷。

(3)MRI在診斷膽源性胰腺炎以及出血壞死倒胰腺炎方面優于CT.

(4)增強CT有助于診斷急性胰腺炎伴活動性出血及血栓形成。

病因診斷

在診斷病因的過程中,膽源性胰腺炎的診斷和排除是最首要的,因為這將對治療產生極大影響,比如是否及時采用內鏡下十二指腸**括約肌切開術進行治療。

嚴重程度評估

(1)原則上,建議在確診當時及之后一段時間內(尤其在確診48h內)反復進行嚴重程度評估。

(2)推薦采用嚴重程度評分系統進行評估(表2)。

(3)增強CT適用于鑒別急性胰腺炎對比度較差的部位并有助于診斷并發癥。

轉移治療

重癥患者應及時接受相應治療。若治療條件有限,強烈建議考慮轉移治療。即使病情尚處于早期階段,也應對病情嚴重程度進行反復評估,一旦符合標準,考慮及時轉移。

液體治療方案

(1)急性胰腺炎患者首次補液推薦使用乳酸林格氏液。

(2)對于急性胰腺炎早期休克伴或不伴脫水患者,推薦進行短期快速液體復蘇(根據休克與否以及脫水的程度,補充液體量為150——600m/h)。快速液體復蘇需謹慎進行,以避免過度輸液。對于未脫水的患者,應予以嚴密監控并適當補充液體(130——150ml/h)。對于伴有心衰竭、腎衰竭等并發癥的患者,應仔細評估循環容量后再決定補液速度。

(3)當患者的平均動脈壓≥65mmHg或者每小時尿量≥0.5m/kg時,建議減慢補液速度或者終止快速補液。

鼻胃管

尚無證據表明鼻胃管對治療輕度胰腺炎有效,因此,沒有必要常規使用鼻胃管。

疼痛管理

若胰腺炎相關疼痛程度較重且持續,則需對疼痛進行有效控制。

抗生素的使用

(1)對于輕度急性胰腺炎患者,其感染發生率及病死率均較低,因此沒有必要預防性使用抗生素。

(2)對重癥急性胰腺炎以及壞死性胰腺炎患者,在早期(發病72h之內)預防性使用抗生素可能有助于提高患者預后。

(3)尚無證據表明預防性使用抗真菌劑對治療急性胰腺炎有效,因此不推薦常規使用。

蛋白酶抑制劑

靜脈給予蛋白酶抑制劑(甲磺酸加貝酯)以提高患者生存預后并降低急性胰腺炎并發癥的發生率的效果尚不明確。對于重癥患者,可考慮持續高劑量靜脈給藥,但效果尚需進一步明確。

營養支持

(1)對于輕度胰腺炎患者,不建議靜脈營養支持。如有可能,盡可能避免全腸外營養。

(2)在重癥胰腺炎患者中使用腸內營養,其預防感染的意義要大于營養支持本身。因此,該措施可應用于未伴發腸道并發癥的重癥胰腺炎患者。

(3)在發病早期使用腸內營養可有效降低并發癥的發生率并提高患者的生存率。

(4)原則上,要求留置鼻飼管至空腸并穿過Treiz韌帶。但是,一旦鼻飼管未插入至空腸,營養液反而會流至十二指腸或胃中。

(5)需根據腹部疼痛程度以及血清胰酶(尤其是血清脂肪酶)的水平來決定是否采取腸內營養。

重癥監護

(1)尚無明確證據表明腹腔灌洗對治療急性胰腺炎有效,故不推薦使用。

(2)對于初期已給予足夠液體但循環仍不穩定并伴有無尿或者并發腹腔間隔室綜合征的重癥患者,可采取持續血液濾過/血液透析濾過(continuous hemofiltration and continuous hemodiafiltration,CHF/CHDF)。但CHF/CHDF在其他重癥胰腺炎患者中的效果尚不明確,因此不推薦常規使用。

(3)有報道稱,持續區域動脈灌注療法有助于降低重癥急性胰腺炎以及壞死性胰腺炎患者胰腺感染率和病死率,但是其效果尚待證實。

膽源性胰腺炎的管理(圖2)

(1)對于膽源性急性胰腺炎患者,若懷疑存在膽管炎或者持續膽管梗阻,可早期采取內鏡下逆行胰膽管造影和Oddi括約肌切開術(endoscopic retrograde cholangiopancreaticography and endoscopic sphincterotomy,ERCP/ES)治療。

(2)為防止膽源性胰腺炎復發,符合手術條件的患者建議行膽囊切除術。

(3)一旦膽源性胰腺炎得到控制,建做即行膽囊切除術。

腹腔間隔室綜合征的管理

(1)對于過度輸液、合并腎肺嚴重并發癥以及CT可見腹部多處積液的急性胰腺炎患者,建議持續監測其腹腔壓力(intra abdominal pressure,IAP)。

(2)當IAP持續或反復≥12mmHg時,建議開始采取保守治療(胃腸減壓、腹內減壓、改善腹壁的順應性、適量的補液以及控制循環容量),目標是將IAP控制在15mmHg以下。對于IAP>20mmHg且保守治療無效的患者,如同時存在器官功能障礙和衰竭風險,建議采用手術減壓。

局部并發癥的介入治療

(1)原則上,壞死性胰腺炎應首先采取保守治療。介入治療的最佳指征是懷疑或確診感染性胰腺壞死的患者出現感染伴一般情況加重。

(2)當臨床癥狀及血檢結果惡化時應考慮感染性胰腺壞死的可能。不推薦細針穿刺作為常規診斷方式,而CT結合臨床表現將有助于全面地評估和診斷。當發現感染伴一般情況加重時,建議采取經皮穿刺引流或者內鏡下引流作為相應診療手段。

(3)如有可能,在感染性胰腺壞死發生4周后(壞死組織被充分包裹)應開始介入治療。

(4)對感染性胰腺壞死進行介入治療首先考慮經皮穿刺引流(腹膜后)或內鏡下引流。若癥狀無明顯改善,則進行壞死組織清除術。推薦鏡下或者腹膜后途徑壞死組織清除術。

ERCP術后胰腺炎

(1)預防性臨時胰管支架置入是一種有效預防ERCP術后胰腺炎的內鏡手術。但是考慮其風險和成本,建議僅用于易并發ERCP術后胰腺炎的高危患者。導絲超選技術有很大可能降低ERCP術后胰腺炎的發生率。

(2)為有效預防ERCP術后胰腺炎,推薦在無明顯禁忌證的情況下于直腸內常規應用非甾體類抗炎藥(由于效果尚未明確,其他藥物不建議常規應用)。

胰腺炎強化治療指南2015

遵循該指南進行治療可能有助于提高重癥急性胰腺炎患者的預后(表3)。

本文首次發表于:J Hepatobiliary Pancreat Sci,2015,22(6):405-432文獻來源:臨床肝膽病雜志,2015,31(8):1208-1210

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理