AHA/ASA發布卒中后腦水腫管理指南

美國心臟協會/美國卒中協會(AHA/ASA)發布了《大腦和小腦梗死伴腦水腫的管理推薦科學聲明》,該指南旨在為卒中相關醫師、神經外科醫師、康復醫師和急診醫師進行臨床決策提供依據,為患者提供最好的綜合治療方案。該指南經過了廣泛的AHA內部同行評議,指南全文2014年1月30日在線發表于《Stroke》雜志。

指南制定者指出,大腦和小腦水腫是需要給予快速、專業神經重癥監護并常常需要給予神經外科干預的臨界條件。許多患者需要進行去骨瓣減壓術治療,選擇這種治療的患者將有極大的獲益,雖然會留下一些后遺癥,但他們可能會實現功能***。

主要作者、梅奧診所的神經重癥專家Eelco F.M. Wijdicks博士認為,我們的經驗是卒中伴腦水腫患者積極采用上述治療可能獲得良好的結局。

Wijdicks博士說,多年來基于藥物和手術治療的良好證據,我們形成了復雜的卒中管理方案。指南匯總了相關的證據,將有助于幫助該組患者做出正確的臨床決策。

Wijdicks博士指出,這是首次將半球(涉及整個大腦中動脈供血區或更大范圍)和小腦(涉及小腦后下動脈或小腦上動脈)兩種卒中類型的水腫放到一個文件中討論,指南全面陳述了多種綜合管理選項。

哪些患者需要手術?

Wijdicks博士解釋,腦水腫通常出現在大面積腦卒中的患者,患者常因此死亡。“我們想了解一下這些患者的選擇。”早期去骨瓣減壓術可以幫助許多患者,但是手術需要移除一般的顱骨,有許多潛在的并發癥。關鍵問題是,我們應該如何判斷哪些患者需要進行手術?這一問題沒有明確答案,但我們列出了幾項需要考慮的原則。

一般來說,年輕患者進行手術獲益最大。例如,一個30歲的患者發生大面積腦卒中伴腦水腫應該立即進行手術;而超過60歲的患者則不建議進行手術。

其他需要考慮的因素包括患者積極實施康復治療計劃的能力和發病前的健康狀態。許多后勤方面的因素也需要加以考慮,患者必須轉運到能夠實施該手術的醫院,可能距離很遠。年輕的大面積腦卒中患者即使沒有腦水腫也應該轉院,因為隨病情進展可能出現腦水腫。

指南指出,幕上半球缺血性卒中可能惡化的臨床表現包括出現意識障礙或意識障礙加重、腦性上瞼下垂、瞳孔大小變化。小腦梗死水腫時若腦干受壓會出現意識水平下降。因此,可能出現早期角膜反射遲鈍和瞳孔縮小。

如何進行綜合管理?

作者建議,應建立標準化的定義以促進多中心、基于人群的發病率、患病率、危險因素和預后研究。識別腦水腫高危患者應包括臨床和神經影像數據。

指南指出,大面積腦卒中患者的全面康復需要具備神經功能監測能力的單元(卒中單元)。患者最好收住重癥監護病房或卒中單元,由技能熟練、經驗豐富的醫師主管,如神經重癥專家或血管神經病學專家。

綜合醫療護理包括氣道管理和機械通氣、血壓管理、液體管理、血糖管理和體溫管理等。

幕上半球缺血性卒中伴腦水腫,應常規進行顱內壓監測,不需進行腦脊液引流;但神經功能繼續惡化的患者應考慮給予去骨瓣減壓術及硬腦膜擴張。≥60歲的患者進行去骨瓣減壓術的療效不確定。

小腦卒中腦水腫且神經功能惡化的患者應進行枕骨下顱骨切除術及硬腦膜擴張。在枕骨下顱骨切除術的同時應進行腦室造瘺術以緩解梗阻性腦積水,以防小腦位置上移引起病情惡化。

幕上半球腦梗死伴腦水腫可以獲得令人滿意的預后,但應預見到1/3的患者會出現重度殘疾和完全依賴,即使給予去骨瓣減壓術。指南指出,大多數患者小腦梗死患者手術后可以獲得一個可接受的功能預后。

知識庫:腦性上瞼下垂(cerebralptosis)

1987年首次由Lowenstein提出,指大腦半球病變所致眼瞼下垂,推測瞼提肌核也存在核上性損害。核上性眼肌麻痹也稱中樞性眼肌麻痹,是指由大腦皮質眼球同向運動中樞、腦橋側視中樞及其傳導束損害,使雙眼出現同向注視運動障礙。

雙眼瞼下垂多由于動眼神經核受累、重癥肌無力或眼肌型肌營養不良等因素。但急性腦血管病所致雙眼瞼下垂現象漸漸多見,這與腦血管病發病率增高有關。急性腦血管病如受累面積較大,往往存在不同程度意識障礙,因此雙側眼瞼下垂癥狀易被意識障礙所遮掩,而被忽視。突然雙眼瞼下垂,需警惕腦血管異常。

國外有報道提示腦梗死后雙眼瞼下垂與疾病預后密切相關,急性期出現雙眼瞼下垂者其病情重,預后差,病死率高。近期我國學者也有相關報道,考慮雙眼瞼下垂提示早期腦疝形成。病例特點:無晨輕暮重現象。

來源:根據《急性腦血管病所致雙眼瞼下垂三例》(安荷娣等。中華神經科雜志)一文整理

點擊下載相關資源:AHA/ASA卒中后腦水腫管理指南

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

細數20年間卒中二級預防進展歷程

讓我們首先從抗血小板療法來進行討論。毫無疑問的是,阿司匹林對于卒中的二級預...[詳細]

-

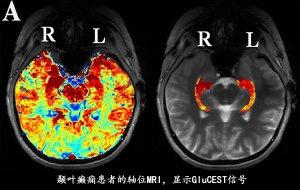

新型MRI成像技術可有效檢出癲癇病灶

研究者正在嘗試使用一種有力的影像學檢查工具,對難以尋覓的癲癇病灶進行定位。...[詳細]