血管周細胞減少或喪失致顱內動脈瘤生長破裂

研究背景:

腦蛛網膜下腔出血(SAH)占整個腦卒中發病率的5%-10%,顱內囊性動脈瘤破裂導致蛛網膜下腔出血占80%,可引起腦血管痙攣,嚴重腦血管痙攣可造成腦缺血。臨床表現為頭痛、嘔吐、腦膜**征,大型動脈瘤可引起顱內占位癥候群。顱內動脈瘤一旦破裂,死亡率30%-40%,再次出血破裂死亡率更高,達60%-70%.對于腦內“定時**”顱內囊性動脈瘤,研究其病理機制有利于進行早期識別并干預,及早進行外科手術或(和)藥物治療,降低死亡率并改善預后。

研究要點:

研究使用同源胸主動脈十二烷基硫酸鈉脫細胞和非脫細胞囊狀動脈瘤移植到Wistar大鼠腹主動脈為動物模型。

研究表明周細胞的減少會致動脈瘤生長和破裂。

蛛網膜下腔出血可歸因于顱內囊狀動脈瘤(sIA)破裂(約占80%),是一種非常嚴重的常見病,會導致卒中,永久性的神經損傷,顱內血腫,腦實質損害,處理不及時甚至死亡。這種疾病經常影響到相對年輕的患者,約有一半的患者伴有終身殘疾,且往后卒中的風險也特別高。顱內囊狀動脈瘤越大、越不規則,其風險也越高。

目前導致顱內囊狀動脈瘤生長和破裂的生物學機制尚不清楚。針對這種情況,來自芬蘭赫爾辛基大學中心醫院神經外科研究小組的Serge Marbacher博士等人進行了一項研究,目的在于評估周細胞與顱內囊狀動脈瘤生長及破裂之間的關系,在線發表于2013年11月12日的《Stroke》雜志上,研究結果表明周細胞的減少或喪失會加速顱內囊狀動脈瘤的生長以及破裂。

人類組織病理研究表明,動脈瘤破裂的一個特點是周細胞的丟失。平滑肌細胞具有合成動脈壁結締組織包括彈力組織的作用,能夠進行表型調控、增殖、合成膠原基質,并穩定腔內血栓,所以可以起到強化血管壁的作用,其數量的減少使動脈內彈力膜的合成和溶解代謝失衡,內彈力膜逐漸斷裂消失。

源于同源胸主動脈十二烷基硫酸鈉脫細胞和非脫細胞囊狀動脈瘤被移植到Wistar大鼠的腹主動脈。1個月后使用對比增強系列磁共振血管造影隨訪動脈瘤通暢率和生長情況,使用內窺鏡檢查和動脈瘤的組織學來評估外膜周環境、動脈瘤壁,血栓重塑的重要性,

非脫細胞動脈瘤(n=12)在出血栓形成和保持穩定呈現出血栓形成和保持穩定,脫細胞動脈瘤(n=12)表現出一個異構模式的血栓形成,血栓血管再通和增長。在觀察期間,三個不斷增長的動脈瘤(n=5)破裂。動脈瘤的成長和破裂表現出顯著的外膜纖維化和炎癥,壁的完整性被破壞,腔內血栓中性粒細胞大量聚集。

在實驗設想的預期結果中,周細胞完全喪失會導致動脈瘤生長和破裂。研究結果表明,動脈瘤失去周細胞導致沒有能力穩定腔內血栓,導致血管再通,增加炎癥反應、嚴重退化,最終導致破裂。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

細數20年間卒中二級預防進展歷程

讓我們首先從抗血小板療法來進行討論。毫無疑問的是,阿司匹林對于卒中的二級預...[詳細]

-

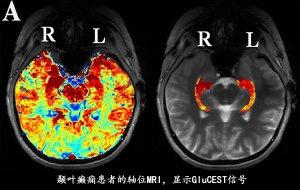

新型MRI成像技術可有效檢出癲癇病灶

研究者正在嘗試使用一種有力的影像學檢查工具,對難以尋覓的癲癇病灶進行定位。...[詳細]