1型HCV:全程無干擾素口服療法更有效

丙型肝炎病毒(HCV)是引起慢性肝臟疾病的常見病因之一。當前,基因1型丙型肝炎病毒感染患者的標準療法是由聚乙二醇干擾素(IFN)、利巴韋林(RBV)和直接作用的抗病毒藥物(DAA)組成的三聯療法,其持續病毒學應答(SVR)率可達75-80%。近期發表在《JournalofHepatology》的一項研究,比較了基因1型丙型肝炎病毒感染患者不同階段接受含干擾素或不含無干擾素治療方案的成本-效益關系。

研究方法

采用Markov模型進行模擬決策分析,比較四組基因1型丙型肝炎病毒感染患者從治療至死亡的整個過程:階段性或全程含IFN三聯療法(IFN,RBV,DAA),以及階段性或全程無干擾素口服療法。在患者肝纖維化程度達F2-F4期時執行分階段治療策略,每隔五年進行分期,直至患者70歲。以50歲初治患者作為參照病例。當口服治療成本增加50%時進行重復分析使用生活質量校正后的生存時間(QALYs)評估治療效果。

研究結果

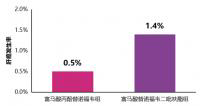

所有患者采取的全程無干擾素口服療法這一策略最為經濟有效,其基線增量成本-效益比率(ICER)為15,709美元/QALY。靈敏度分析結果表明,口服療法的基礎水平和增加50%成本的ICER保持在50,000美元/QALA以下。此外,該治療策略的患者發展至晚期肝臟疾病的風險最低。

結論

全程無干擾素口服療法可減少發展至晚期肝臟疾病的患者數量,并增加預期壽命。此外,全程無干擾素療法可能是針對基因1型丙型肝炎病毒患者最為經濟有效的治療策略。需通過隨機臨床試驗來進一步確證這些治療策略的有效性和安全性。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

AASLD2018研究進展丨慢乙肝患者治療期間的腎臟安全管理

在新藥取得成功之前,應用口服核苷(酸)類似物(NA)治療慢性乙型肝炎(簡稱...[詳細]

-

快訊丨TAF治療4年的肝細胞癌發生率低于TDF

5月17日,在第十屆全國疑難及重癥肝病大會上,我國香港大學司徒偉基教授交流...[詳細]