麻風和精神分裂癥易感基因被發現

10月24日、31日,國際著名學術期刊《自然—遺傳》接連在線發表了我國科學家發現麻風和精神分裂癥易感基因的兩項重要科研成果。這兩項成果的完成,主要依托安徽醫科大學教育部皮膚病重點實驗室的全基因組關聯研究(GWAS)平臺和生物信息分析技術。

麻風病為麻風桿菌感染后侵犯皮膚和周圍神經而導致肢體致殘和畸形的嚴重復雜疾病。2009年,安徽醫科大學教授張學軍與山東省醫學科學院研究員張福仁合作,利用全基因組關聯研究發現麻風病7個易感基因,并發現其致病基因作用通路,是世界上首個傳染病全基因組關聯研究,研究成果證明麻風病具有遺傳易感性,成果發表在《新英格蘭醫學雜志》上。

在此基礎上,張福仁繼續加大樣本量,與張學軍、劉建軍教授緊密合作,今年再次發現麻風病2個新的易感基因(IL23R和RAB32),這是目前國際上規模最大的麻風全基因組關聯研究,對麻風的預防和治療將具有重大意義,標志著我國麻風易感基因研究繼續居于世界領先水平。

而精神分裂癥是以基本個性、思維、情感、行為的分裂,精神活動與環境的不協調為主要特征的一類最常見的精神病,是精神病里最嚴重的一種。北京大學精神衛生研究所教授張岱和國家人類基因組南方研究中心教授黃薇領銜的研究團隊,與張學軍團隊共同開展了對精神分裂癥易感基因的研究。

該研究通過對近1.2萬例患者和正常對照的全基因組關聯研究,在11號染色體上發現了一個新的精神分裂癥易感基因TSPAN18,同時驗證出了既往國外已有報道的位于6號染色體上的易感基因,標志著我國精神分裂癥易感基因研究躋身世界先進行列。

據悉,這是安徽醫大皮膚病重點實驗室第九次在《自然—遺傳》上發表疾病基因研究論文。此前,該實驗室先后研究發現了銀屑病、白癜風、紅斑狼瘡、特異性皮炎等復雜皮膚病易感基因。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

邊緣型人格障礙:哪些藥物可以一用?

邊緣型人格障礙(BPD)是一種破壞性很強的精神障礙。證據顯示,精神科住院部...[詳細]

-

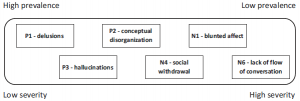

PANSS-6——一種簡潔有效的精神分裂癥嚴重度量表

PANSS-30、PANSS-14和PANSS-8 均不具有“可擴展性”;...[詳細]