中國**恩替卡韋治療CHB對肝硬化及肝細胞癌影響的研究

肝細胞癌是乙型病毒肝炎相關性肝硬化患者的主要并發癥,2003年,中國**健保局將慢性乙型、丙型肝炎的治療納入醫保范圍,2008年將恩替卡韋作為CHB抗病毒治療藥物也進入醫保范圍,自此,多項有關恩替卡韋長期抗病毒治療CHB患者的研究陸續開展,并取得了一定的成果。

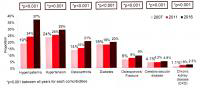

C-TEAM研究為一項多中心、觀察性隊列研究,旨在評估恩替卡韋長期治療對乙型病毒肝炎相關肝硬化患者預后的影響。研究納入乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)陽性>6個月、基線血清乙型病毒肝炎 DNA≥2000 IU/ml、CTP評分A級肝硬化且未經任何抗病毒治療的乙型病毒肝炎感染相關肝硬化患者,主要研究終點為肝細胞癌發生風險,次要終點為食管/胃靜脈曲張出血、自發性腹膜炎、肝性腦病、腹水及肝臟相關死亡的發生率。結果顯示,恩替卡韋治療組患者(n=666例)肝細胞癌累計發生率較未治療組患者降低。經多因素分析發現,恩替卡韋治療是影響患者肝癌發生率的***因素(P=0.015)。而對于次要研究終點,兩組患者無明顯差異。這提示,長期恩替卡韋抗病毒治療或可有效預防乙型病毒肝炎相關代償性肝硬化患者肝細胞癌的發生。

另一項納入乙型病毒肝炎 e抗原(HBeAg)陰性的CHB伴肝硬化患者的研究結果表明,與未治療組患者(n=115)相比,恩替卡韋治療組患者(n=115)的5年累計肝細胞癌發生率顯著降低(P=0.01)。進一步分析顯示,初次接受核苷(酸)類似物治療的患者較曾接受過核苷(酸)類似物治療的患者肝細胞癌發生率有下降趨勢,但無統計學意義(8.7%對15.9%,P=0.145)。多因素分析顯示,在年齡、性別、乙型病毒肝炎基因型及恩替卡韋治療等因素中,恩替卡韋治療為影響HBeAg陰性肝硬化患者肝細胞癌發病率的***因素(P=0.021,表)。

目前,對于肝硬化患者,多項研究均已證實,核苷(酸)類似物如恩替卡韋長期抗病毒治療可有效降低其肝細胞癌發生風險,但在非肝硬化患者卻尚未觀察到此趨勢。但若參考另一項**有關丙型肝炎的研究結果,經抗病毒治療產生持續性病毒學應答(SVR)的丙型肝炎相關非肝硬化患者(肝纖維化評分1——3分)較未產生SVR者,其肝細胞癌發生風險在隨訪近5年后才呈降低趨勢。因此,對于乙肝而言,雖多項研究在相對較短的隨訪期內未觀察到抗病毒治療可降低非肝硬化患者肝細胞癌風險,但并非意味著對于此類患者積極的抗病毒治療是無意義的。

目前已有充分的數據證實,核苷(酸)類似物長期治療可預防CHB患者肝硬化和肝細胞癌的發生。CHB患者只要有抗病毒治療的指征,就應盡早進行抗病毒治療,且只有長期規范地抗病毒治療,CHB患者才可更多獲益。2010年《中國慢性乙型肝炎防止指南》也指出,長期規范抗病毒治療是CHB治療的關鍵。

本站所注明來源為"愛愛醫"的文章,版權歸作者與本站共同所有,非經授權不得轉載。

本站所有轉載文章系出于傳遞更多信息之目的,且明確注明來源和作者,不希望被轉載的媒體或個人可與我們

聯系zlzs@120.net,我們將立即進行刪除處理

熱點圖文

-

AASLD2018研究進展丨慢乙肝患者治療期間的腎臟安全管理

在新藥取得成功之前,應用口服核苷(酸)類似物(NA)治療慢性乙型肝炎(簡稱...[詳細]

-

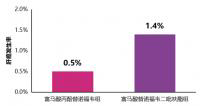

快訊丨TAF治療4年的肝細胞癌發生率低于TDF

5月17日,在第十屆全國疑難及重癥肝病大會上,我國香港大學司徒偉基教授交流...[詳細]